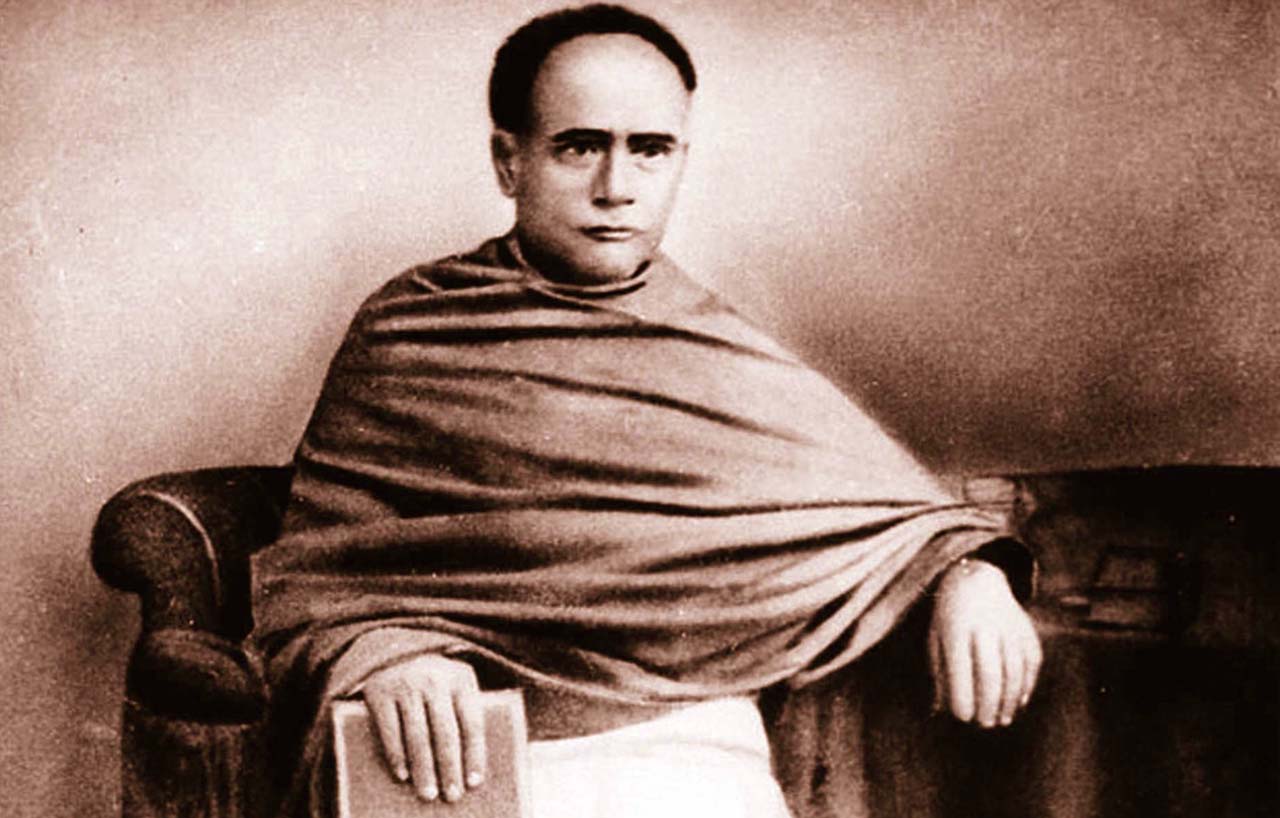

বিদ্যাসাগরের মাতৃভক্তি আর বজ্রকঠিন চরিত্রের কল্পকথাগুলি একটু একটু করে ধুলো হয়ে উবে যাচ্ছে অনেকদিন হল। এখন তর্কটা এসে দাঁড়িয়েছে তিনি আদৌ এদেশের – দেশের মানুষের – জন্য শুভ কিছু, কল্যাণকর কিছু করে – বা অন্তত শুরু করে – যেতে পেরেছিলেন কি? নাকি স্রেফ ব্রিটিশ প্রভুদের ইশারায়, অঙ্গুলিহেলনেই বাঁধা ছিল তাঁর কার্যপরম্পরা? ঘুলিয়ে ওঠা কাদাজল সামান্য স্বচ্ছ করার প্রচেষ্টায় অশোক মুখোপাধ্যায়। ছয় পর্বে এই লেখাটি ২০১৮ সালে প্রকাশিত হয়েছিল গ্রাউন্ডজিরো-তে। পাঠকদের সুবিধার্থে লেখাটি একসাথে করে আবার প্রকাশ করা হল।

১.

বিদ্যাসাগরের জন্মদ্বিশতবার্ষিকী এগিয়ে আসছে। আমরা যারা বিভিন্ন কারণে এই মানুষটিকে শ্রদ্ধা করি এবং তাঁর জীবন ও চরিত্র থেকে কিছু শেখার কথা ভাবি বা বলি, তাদের দায়িত্বের মধ্যে পড়ে কেন এই শ্রদ্ধা এবং শেখার ইচ্ছা, তার সপক্ষে কিছু কথা বলা। না হলে বিদ্যাসাগর চর্চাটা ধাক্কা খেতে থাকবে। কেন না, বিদ্যাসাগর বিরোধী একাধিক মহল আছে, যারা উপযুক্ত সময়ে সক্রিয় হয়ে উঠে নানা যুক্তিটুক্তি তুলে তাঁর সমাজ সংস্কার ও শিক্ষা সংস্কার আন্দোলনকে গুরুত্বহীন করে দেখাতে থাকেন।

প্রথম বিরোধী দল হল সংঘ পরিবারের শাখাপ্রশাখা। বিদ্যাসাগর ওদের কাছে ভারি সমস্যার। শুধু এই জন্য নয় যে তিনি হিন্দু বিধবা বিবাহের আইনি আয়োজন প্রস্তুত করেছিলেন। বাল্য বিবাহ বন্ধ করতে উদ্যোগী হয়েছিলেন। সম্মতি আইনকে শাস্ত্রের বাইরে শারীরবৃত্তীয় বিচারে টেনে আনার চেষ্টা করেছিলেন। এগুলো তো আছেই। এর উপরে আছে তাঁর দুটো লিখিত উক্তি। যা তাঁর জীবন কাল শেষ হওয়ার অনেক পরে (১৯২৬ সাল নাগাদ) আবিষ্কৃত হয়েছে। উক্তি তো নয়, দুটো কাল-ব্রহ্মাস্ত্র — গোদা বাংলায় যাকে বলে টাইম বম্ব (যাঁরা জানেন না তাঁদের জন্য বলে রাখি: বোমা বা বম্ব শব্দগুলি ব্রহ্মাস্ত্র থেকে কলিযুগের অপভ্রংশে নিষ্পন্ন)!

এই ব্রহ্মাস্ত্রদ্বয়কে নিষ্প্রভ করতে হলে সাম্প্রদায়িক মুদ্দায় বাংলা বন্ধের মতো হুজুগ আর কিছু হয় না। অতএব –

অতএব উক্তি দুটোকে স্মরণ করতেই হয়।

১) That Samkhya and Vedanta (sic!) are false systems of philosophy is no more in dispute. যস্যার্থ:- “সাংখ্য ও বেদান্ত (হায়!) যে ভ্রান্ত দর্শন তন্ত্র, সে কথা আর বলতে!”

২) ইংরেজরা জানতে চেয়েছিল, ভারতীয় দর্শনের কিছু বই কি ইংরেজিতে অনুবাদ করে পড়ানো যায় না? (তখনও মাক্সম্যুলার ও ওল্ডেনবার্গ সেই পঞ্চাশ খণ্ড অনুবাদ কর্মে হাত লাগাননি।) বিদ্যাসাগরের সাফ সাফ উত্তর, আরে মশাই, ওগুলো শুধু দুর্বোধ্য মনে হয় বলে অনুবাদ করা যাবে না – এমন নয়। আসলে কী জানেন, “there is nothing substantial in them”! যস্যার্থ:- অনুবাদ করার জন্য কিছু মাল মশলা থাকার দরকার হয়। ওগুলোতে সেরকম কিছু নেই!

এই সব কথা বলার জন্য দেশের বেদপন্থী সনাতনপন্থীরা বিদ্যাসাগরকে কোনো দিনই ক্ষমা করতে পারছে না। যে বে-দা-ন্ত নিয়ে বিবেকানন্দের অত উদাত্ত আহ্বান, যে শাঙ্কর বেদান্তকে দুনিয়ার জ্ঞানের শিরোমণি বলে কত পণ্ডিতের কত আস্ফালন, অত বড় একজন সংস্কৃতবিদ এরকম বলেছেন জানার পর তার আর কোনো ইজ্জত থাকে? থাকলে এঁকে সেদিন পাকিস্তানেই পাঠিয়ে দিত ওরা!

বিদ্যাসাগর প্রায় কোনো আন্দোলনেই সফল হননি। বিধবা বিবাহ আইন হলেও উচ্চ বর্ণের হিন্দুরা একে গ্রহণ করেনি। বিধবা মেয়েরা সাদা থান পরে না খেয়ে আধ পেট খেয়ে থাকবে — এর মধ্যে বিবেকানন্দ যে অপরিসীম সৌন্দর্য ও মাধুর্য দেখেছিলেন (দেখার চোখও বটে!), সেই দৃশ্যই তাদের বেশি পছন্দ হয়েছে। এক্কেবারে মনের মতো ছবি। বাল্য বিবাহ বহু বিবাহ তিনি বন্ধ করার আইনও করাতে পারেননি। সংস্কার তো বহুত দূর কি বাত! ঐতিহ্যের আগ্নেয়শীলা একেবারে এককাট্টা হয়ে আটকে দিয়েছে। বাল্য বিবাহেরও কত সুখ্যাতি স্বামীজির বাজপায়ি কণ্ঠে শুনেছি। বিদ্যাসাগর চাইলেই হল? এত সুখ কেউ ছাড়ে নাকি?

বিদ্যাসাগরের শিক্ষা প্রকল্পও পুরোপুরি সফল হয়নি। তিনি যা চেয়েছিলেন, সিলেবাসে ঢুকেছে। কিন্তু যারা পড়ায় শেখায় তাদের মগজে ঢোকেনি। ব্যাচ বাই ব্যাচ। প্রজন্মের পর প্রজন্ম। “বিজ্ঞান পড়ছ অঙ্ক শিখছ ভালো কথা। কিন্তু মনে রেখ, এই সবই বেদে ছিল।” “অ্যাঁ, কোথায় কী আছে জানতে চাও? ভারি পাকা ছোকরা তো হে তুমি। বলি কটা শাস্তর পড়েছ? সাত হাজার নশো ঊনষাট খানা পুঁথি আছে জানো? বাপের এক জন্মে শেষ করতে পারবে না!” – সেই সব মগজের সংস্কার তিনি করে যেতে পারেননি। বলেছিলেন, “সাত পুরু মাটি তুলে নতুন করে চাষ করতে হবে।” মাটি কোপানো শুরু করলেও বেশি দূর কাটতে পারেননি।

কাল্টিভেশনের নতুন ভবন উদ্বোধনে নারকেল ভাঙায় যাঁরা অবাক হয়েছেন, তাঁরা বুঝতেই পারেননি, আমাদের জ্ঞানী পণ্ডিতদের মস্তিষ্ক আসলে তো নারকেলডাঙাই। খানিকটা ছিবড়ে, আর খানিকটা জল। ব্যস, পুরো জ্ঞান একেবারে জলভাত! এঁরা খুব ভালো ভক্ত হন, প্রভুভক্তও হন। দেশের দুহাজার সাতশ বেয়াল্লিশটা কুসংস্কারের প্রতিটাই এরা বহন ও প্রচার করে থাকেন বিজ্ঞান ভবনে বসে সবচাইতে দামি স্মার্তফোন হাতে নিয়েই। এক ধরনের টেরচা হাসি সহ।

তবু, যাঁরা অবাক হয়েছেন, যাঁরা আপত্তি জানিয়েছেন, তাঁদের মধ্যে বিদ্যাসাগর ঢুকে বসে আছেন! অত বড় এক অচলায়তন — তার দরজা ভাঙতে না পারলেও দেওয়ালে কিছু ফুটো তিনি করে দিয়ে গেছেন। সেই ফুটোগুলো মেরামতির অযোগ্য। ফলে কিছুটা হলেও বুদ্ধির প্রগতির মৌসুমি বায়ু ঢুকে গেছে কিছু মানুষের অন্তরে। হাতে এসে গেছে বাংলা অক্ষর। ঋ ৯ ইত্যাদিদের দোতলা বাসগুলি বসিয়ে দিয়ে। সংস্কৃত দাপট মুক্ত বাংলা ব্যাকরণ হয়ে গেছে সহজ সরল। কেমন একটা বাংলা-বাংলা ভাব নিয়ে। জল পড়ে যে দুচারটে পাতা নড়েছিল, তা দেখে আরও কিছু পাতা নড়েছে। তারপর আরও অনেক কটা। অসংখ্য কুযুক্তির রঙমশালের মধ্যেও কিছু কিছু লোকের হাতে যুক্তিবাদের মোমবাতিগুলো জ্বলছে তো জ্বলছেই।

তাঁরাই জ্ঞানের বাতিটা জ্বালিয়ে রেখেছেন।

হ্যাঁ, ওঁদের কথাও বলতে হবে বৈকি! তাঁরা হলেন আর এক জবরদস্ত প্রতিপক্ষ। চরমপন্থী মার্ক্সবাদী। এক কালে সেই অতিবাম পক্ষ এসে প্রশ্ন তুলেছিলেন: বিদ্যাসাগর কেন কৃষিবিপ্লবের পক্ষে কথা বলেননি, কেন সংস্কৃত কলেজের দরজা জাতিবর্ণ নির্বিশেষে সকলের জন্য খুলে দিতে পারেননি, কেন তিনি ইংরেজদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের রণহুঙ্কার দেননি, তিনি সিপাহি বিদ্রোহের সময় সংস্কৃত কলেজে ভবন ওদের হাতে তুলে দিয়েছিলেন কেন, ইত্যাদি। এই সব প্রশ্ন তুলে তাঁরা রাজনীতির আসর গরম করে ফেলেছিলেন। তাঁরা অনেকেই ছিলেন বিরাট মাপের বুদ্ধিজীবী। কবি ও লেখক। সদর্থেই। বোঝা যায়, বিদ্যাসাগরের কাছে তাঁদের প্রত্যাশা ছিল বিপুল। (হাজার হোক কার্ল মার্ক্স-এর বন্ধু ফ্রেডরিক এঙ্গেল্স আর আমাদের এই ঈশ্বর বাঁড়ুজ্জে একই বছরেই তো জন্মেছেন।) আশা ভঙ্গ হওয়ায় তাঁরা কিছু কর্মীকে দিয়ে বিদ্যাসাগরের মূর্তি ভেঙে প্রতিশোধ নিয়েছিলেন। পরে এঁদের কথা আরও বিস্তারে বলতে হবে। আজ শুধু এটুকুই বলে রাখি, তাঁদের উত্তরসূরীদেরও বিদ্যাসাগরের ঢালের পেছনে দাঁড়িয়েই এখন ক্রমবর্ধমান দক্ষিণ প্রতিক্রিয়ার আগ্রাসনকে, উপরে বর্ণিত প্রথম পক্ষকে, ঠেকানোর কথা ভাবতে হচ্ছে।

এখানেও বিদ্যাসাগর বোধ হয় জয়ী হয়েছেন।

২.

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর সত্যিই এক আশ্চর্য ব্যতিক্রমী মানুষ! সেকালের একজন অসাধারন বিদ্বান ব্যক্তি হয়েও তিনি কথা এতই কম বলতেন এবং লিখতেন— জ্ঞানগর্ভ কথা তো প্রায় বলেনইনি কোথাও — যার ফলে আমাদের কোনো গুরুগম্ভীর প্রবন্ধ লেখার সময় তার ভেতরে গুঁজে দেবার জন্য উদ্ধৃতি যোগ্য বাক্য পাওয়া খুব কঠিন। আর যা কিছু বলেছেন (বা লিখেছেন) তা একেবারে একশ শতাংশ সত্য ও তথ্যে ঠাসা। নিশ্চিত বিবৃতি। ডান দিক থেকে বাঁ দিকে, উপর থেকে নীচে যেদিকে খুশি যান, দেখবেন, ‘তবে’, ‘যদিও’, ‘কিন্তু’, ‘তাই নাকি’, ‘মানে’, ‘দেখি’, ‘হয়ত’, ‘দেখা যাবে’, ‘চেষ্টা করব’, … এরকম পলাতকি অব্যয় (অথবা দ্বিধা জনিত বা কুণ্ঠা জড়িত তোতলামি) ঢোকানোর জায়গা কোথাও রাখেননি। আর একজন এরকম মানুষ কি আমরা আর এদেশে পেলাম?

তাঁর যে কোনো কথা মানে একেবারে সেই কথাই। অন্য কথা নয়। তিনি যখন বললেন, “আমি দেশাচারের দাস নই। যা কর্তব্য মনে করি তা পালন করার জন্য আত্মীয়স্বজনের সঙ্গে সম্পর্কচ্ছেদ করতেও পিছিয়ে যাব না”—তার মানে একেবারে এটাই। তাঁর পিতৃভক্তি মাতৃভক্তি নিয়ে বাজারে কত গল্প ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। বর্ষাকাল — দামোদর — ভয়ঙ্কর পদ্মাস্টাইল স্রোত — সাঁতার, এমনি আরও কত কিছু! অথচ বিধবা বিবাহ আইন প্রচলন ও প্রয়োগ করতে গিয়ে বাবা-মা-স্ত্রী পরিবারের প্রায় সকলের সাথেই বিচ্ছেদ ঘটে গেল। ভাই শম্ভুচন্দ্র যখন চিঠিতে লিখলেন, “পিতামাতা অসন্তুষ্ট হইতেছেন”, ঈশ্বরচন্দ্র প্রত্যুত্তর দিলেন, “আমি জ্ঞানত তাঁহাদের সুখের কোনো ব্যাঘাত ঘটাই নাই, তাঁহারা কেন আমার সুখ প্রদায়ক কর্মের ব্যাঘাত হইবেন?”বিদ্যাসাগর অটল রইলেন।

তিনি যখন স্থির করলেন, ছাত্রদের জন্য প্রাচীন টুলো শিক্ষা নয়, “কে কী শিখল, তাতে আমার কী আসে যায়?”- জাতীয় শিক্ষা পদ্ধতি নয়, আধুনিক বৈজ্ঞানিক মানবতান্ত্রিক শিক্ষা চালু করতে হবে, ধরাবাঁধা আনুষ্ঠানিক নিয়মানুগ পদ্ধতিতে শেখাতে হবে, ছাত্র এবং শিক্ষক উভয় পক্ষকে ঘড়ি ঘন্টা মেনে শিক্ষায়তনে এবং শ্রেণি কক্ষে ঢুকতে হবে, পড়তে হবে এবং পড়াতে হবে, সংস্কৃত কলেজে এবং পরে মেট্রপলিটান স্কুলে সেটা চালু করে দেখালেন। যে সমস্ত শিক্ষকরা বয়সের দোহাই দিয়ে দেরি করে কলেজে ঢুকতেন, ঈশ্বরচন্দ্র তাঁদেরও ফটকের সামনে ঠায় দাঁড়িয়ে থেকে লজ্জা দিয়েছেন। “এই এলেন বুঝি? আচ্ছা যান, ভেতরে।” সেটাই অনেক ঠেলা ধাক্কা খেয়েও (কেন না, এই দেশের উত্তর-বিদ্যাসাগর বহু-প্রজন্ম এর মর্মার্থ সেদিন থেকে শুরু করে আজ অবধি বুঝতে পারেনি) শেষ পর্যন্ত টিকে রইল। এমনকি অনেকের ঘোরতর অনিচ্ছা সত্ত্বেও।

যদিও আমাদের ৯১.২৭ শতাংশের এখনও হাতে ঘড়ি পরার এবং দেওয়ালে ঘড়ি টাঙানোর তাৎপর্য খুব একটা মালুম হয়নি। অনেকেই সেই কারণে নরেন দত্তকে মেট্রপলিটান স্কুলের চাকরি থেকে বরখাস্ত করার ঘটনাটা ক্ষমা করে উঠতে পারেননি। অথচ, নরেন স্যার ক্লাশে নিয়মিত আসবেন না, এলেও ছাত্রদের কাছে দক্ষিণেশ্বরের কালী সাধকের গল্প বলে সময় খরচ করবেন—এটা তাঁর আক্ষরিক অর্থেই না-পসন্দ ছিল। আমরাও আমাদের কালে কোনো বিদ্যালয়ে এরকম শিক্ষকের দেখা পেলে অপছন্দই ব্যক্ত করি, শিক্ষকদের জাত তুলেও গাল পাড়ি, কিন্তু তাই বলে নরেন দত্তর বেলায় একই নিয়ম খাটানো যায় নাকি? “জানেন, তিনি শেষ পর্যন্ত কে হবেন? কী করবেন?” না, ঈশ্বরচন্দ্র মাত্র দুই বছরের জন্য জেনে যেতে পারেননি। যেটুকু জেনেছিলেন, তাতেই অবশ্য তিনি কী চান বুঝিয়ে দিয়ে গিয়েছিলেন। ইস্কুল মানে যে ছাত্রদের পড়াশুনার ক্ষতি করে গল্প করার জায়গা নয়, তিনি সেদিন এটা স্পষ্ট করে বুঝিয়ে দিয়ে গেলেন!

আমার অবশ্য এই প্রসঙ্গে কিঞ্চিত ভিন্ন একটা কথা আছে।

বিদ্যাসাগরের উত্তরাধিকারীর দরকার ছিল। মশালটাকে জ্বালিয়ে রাখার জন্য। নরেন দত্ত ছিলেন তার জন্য একজন অন্যতম ও অত্যন্ত সম্ভাবনাময় উপযুক্ত চরিত্র। যিনি যেখানেই থাকবেন, নেতা হয়েই থাকবেন। সে গানের দল, ইস্কুল আর সন্ন্যাসীর আশ্রম—যেখানেই হোক। মেট্রোপলিটান যুগে তখনও তিনি পথ নির্বাচন চূড়ান্ত করে ফেলেননি। রামকৃষ্ণ তাঁকে টানলেও পুরোটা ধরে ফেলতে পারেননি। দ্বিধা দ্বন্দ্বের পালা চলছিল। সেই সময় যদি ঈশ্বরচন্দ্র তাঁকে আকৃষ্ট করতে পারতেন, একটু সময় দিয়ে তাঁকে আধুনিক বৈজ্ঞানিক জ্ঞান অর্জন ও প্রদানের কাজটা ভালো করে বুঝিয়ে দিতে পারতেন—তাহলে এই দেশের ইতিহাস আজ আর একটু অন্যরকম হলে হতেও পারত। সেটা হল না। নরেন দত্ত চাকরি খুইয়ে তাঁর ক্যারিয়ার নির্মাণের জন্য বাধ্য হয়ে সেই দক্ষিণেশ্বরেই ঝাঁপ দিলেন!

পঞ্চান্ন বছর বয়সী শ্রদ্ধার পাত্র শিক্ষককে পনের বছরের বালিকা বিবাহ করতে দেখে বলেছিলেন, “এ জন্মে আর মুখও দেখব না আপনার”। সেই কথা অক্ষরে অক্ষরে পালন করে গেছেন। বাল্য বিবাহ তিনি অন্তর থেকে ঘৃণা করতেন। বাল্য বিবাহের পরিণতিতে যে বালবিধবা জন্মায়, তার সর্বাত্মক দুঃখজনক পরিণতিতে তিনি হৃদয়ের অন্তস্থলে এক নিরুপায় অনুপশম্য ব্যথা অনুভব করতেন। ওর মধ্যে সৌন্দর্য মাধুর্য দেখতে পাওয়ার মতো নান্দনিক চোখ তাঁর ছিল না! তাই সেই সত্য পালন।

জীবনের কোনো এক সময় তিনি প্রতিজ্ঞা করেছিলেন, শত নিন্দা শুনলেও কারোর বিরুদ্ধে কোনো নিন্দা বাক্য উচ্চারণ করবেন না, তাঁর জিহ্বা তাঁর কলম তা একশ শতাংশ রক্ষা করে গেছে। তাঁর সমালোচক তাঁর নিন্দুক সেই কালে তো কম ছিল না। বঙ্কিমচন্দ্রের মতো উচ্চশিক্ষিত সাহিত্যিক মানুষও তাঁকে বিরোধিতা করে কলম ধরেছেন, উপন্যাসের এক চরিত্রের মুখ দিয়ে খুবই অশালীন মন্তব্য করিয়েছেন। বিদ্যাসাগর তাতে নিশ্চয়ই দুঃখ পেয়েছিলেন, কিন্তু পালটা একটাও কটু কথা তিনি বলেননি। বরং একবার যখন কোনো এক সভায় সুযোগ এল, তিনি বঙ্কিমকে সেই কথা স্মরণ করিয়ে খানিক রসিকতাই করেছিলেন!

তাঁর রচিত “বর্ণপরিচয়” আজও আমাদের বর্ণ পরিচয়ের সিংহদরজা — দুদিক থেকেই: আমরা ভাষার সঙ্গে পরিচিত হই এই বই হাতে নিয়ে। আর আমাদের বিদ্যাবুদ্ধি নীতিবোধ থমকে দাঁড়িয়ে থাকে সেই দরজার মুখেই।

এই একটি মানুষকে শ্রদ্ধা জানানোর মতো কঠিন কাজ আর কিছু নেই! সেই রাস্তা সেই জন্যই নানা ছলে অনেকে পরিহার করে থাকেন হয়ত!

৩.

বিদ্যাসাগরের উদ্দেশে শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করতে বসে এক স্মরণসভায় ভাষণ উপলক্ষে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর অপার বিস্ময়ের সঙ্গে একটা খুব জরুরি প্রশ্ন উত্থাপন করেছিলেন: এই বাংলাদেশে তাঁর মতো চরিত্র কী করে কোত্থেকে জন্ম নিল? বিষয়টা উনিশ শতকের শেষ পাদে যেমন জটিল ছিল, আজ এই একুশ শতকের পথে চলার সময়ও একই রকম জটিল আছে। আমাদের চারপাশে যাদের আমরা প্রতিদিন দেখি (আমাকেও আপনি দেখেন, আপনাকেও আমি দেখি — এটা তার মধ্যে ধরা আছে কিন্তু!), সেই আমরা প্রায় সজ্ঞানেই কিছু না কিছু অন্যায় করে ফেলি, কিছু না কিছু অন্যায়ের সমর্থনে বক্তৃতা দিই, নানা জায়গায় অন্যায় সুবিধা নেবার বা পাওয়ার চেষ্টা করি, কিন্তু অন্যকে সেই চেষ্টা করতে দেখলে নিন্দা করি, নিজের উপর ন্যস্ত দায়িত্ব পালন করি না, কিন্তু অপরের একই রকম দায়িত্বহীনতা নিয়ে আমরা তুমুল সরব। এটা ভাবলে ভুল হবে যে এরকম স্বভাব শুধু একালেই আমাদের মধ্যে জন্মেছে, বিদ্যাসাগর বা রবীন্দ্রনাথের আমলে এদেশের বেশিরভাগ লোক খুব ভালো ছিল। আমাদের লোকেরা মিথ্যা কথা বলতে, ছল চাতুরি করতে একদম জানত না; এই সবই ইউরোপীয় সাদা চামড়ার রেনেশাঁস-পুষ্ট ঔপনিবেশিক সাহেবদের দান। আমরা এখনকার লোকেরা সাদা সাহেবদের খুব গাঢ় শ্রদ্ধার চোখে দেখি বলে নিজেদের দেশের লোকেদের প্রতি তাচ্ছিল্যের মনোভাব নিয়ে চলি। এটা ভাবতে পারলে দারুণ সুবিধা হয় ঠিকই। দোষটা পশ্চিমে হেলিয়ে দিতে পারলে তুলসী পাতা দিয়ে আর ধুতে হয় না নিজেদের।

বাস্তব ঘটনা একেবারে অন্য রকম। বিদ্যাসাগরকে অনেকেই — তাঁদের মধ্যে ব্রাহ্ম এবং উচ্চশিক্ষিত হিন্দু, দুপক্ষেরই লোক ছিলেন — কথা দিয়েছিলেন, বিধবা বিবাহের আন্দোলনে এবং কিছু কিছু পরিচিত বিধবাদের পুনর্বিবাহের প্রচেষ্টায় টাকাপয়সা দিয়ে এবং অন্য নানা ভাবে সাহায্য করবেন। কাজে নেমে ঈশ্বরচন্দ্র দেখলেন, তাদের আর টিকিটিও নজরে আসছে না। ব্যক্তিগত চিঠিতে দু একজনকে অনুযোগ করেছেন, তোমাদের কথায় ভরসা করে আমি এদিক ওদিক থেকে অনেক ধার বাকি করে ফেলেছি। আজ সেই সব ঋণ শোধ দিতে গিয়ে হিমসিম খাচ্ছি, অথচ, তোমরা যে দেবে না, তাও জানালে না।

বেশ কয়েক জন (তৎকালীন) প্রগতিশীল বাতেলাবাজ লোক কোনো বিধবাকে বিয়ে করবে বলে বিদ্যাসাগরের কাছ থেকে হাত পেতে প্রচুর আর্থিক সাহায্য নিয়েছে, অন্যান্য সুযোগ সুবিধা আদায় করেছে; কিন্তু তারপরও কেউ কেউ বিয়ের সময় ঘনিয়ে এলে বাবা মা আত্মীয় পরিজনের দোহাই দিয়ে — অর্থাৎ, সমাজের নাম করে — পিছিয়ে গেছে।

উঁহু, ঠিকই আন্দাজ করেছেন। তারা টাকাগুলো তাই বলে বিদ্যাসাগরকে ফেরত দেয়নি।

আজকাল অনেকে এই সব বিপ্র-দৃষ্টান্ত দেখিয়ে তাঁর এই সমাজ সংস্কার আন্দোলনকে বেঁটে করে দেখাতে চান। “উৎকোচের বিনিময়ে সমাজ সংস্কার” বলে উপহাস করতে চান। সে তাঁরা করতেই পারেন। কেন না, তাঁদের তো কোনো কিছুর বিনিময়েই সমাজে কোনো বৃহতের সাধনা করতে হচ্ছে না। যাঁরা কিছু করার চেষ্টা করেছিলেন, তাঁদের ছিদ্র অন্বেষণ করেই দিন কাটাতে হয়। বা কাটালেও হয়।

এরকম আরও অনেক নীচতা ক্ষুদ্রতাকে প্রত্যক্ষ করেই তো রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী বললেন যে ছোট জিনিসকে বড় দেখাবার যন্ত্র হিসাবে অণুবীক্ষণ যন্ত্রের বিপরীতে আমরা যদি চারপাশের আপাত দৃষ্টিতে বড় জিনিসগুলিকে ছোট দেখাবার কোনো একটা যন্ত্রের কথা ভাবি এবং খুঁজি, আমাদের বেশি দূরে যেতে হবে না। বিদ্যাসাগরের কথা ভাবলেই হবে। বিদ্যাসাগরের জীবন এবং চরিত্রের পাশে দেশের আর পাঁচটা (বিনা বাছাই) লোককে দাঁড় করিয়ে দিলেই সেই ঈপ্সিত কাজটি হয়ে যাবে। এবং আবার সখেদে আমি বলতে বাধ্য হচ্ছি, এই ছোট দেখানোর যন্ত্রটাকে “আর লাগবে না” বলার জায়গায় আজও আমরা পৌঁছতে পারিনি।

এটাও রবীন্দ্রনাথ অত্যন্ত সঠিক কথা বলেছেন যে বিদ্যাসাগরের নামের আগে দেশবাসীর তরফে দান সাগর, দয়ার সাগর ইত্যাদি ভালো ভালো কিছু বিশেষণ বসিয়ে দিয়ে তাঁর ভেতরের আসল “মানুষ”-টাকে কার্যত অদৃশ্য করে দেওয়া হয়েছে। বিদ্যা বা দয়া নয়, তাঁর চরিত্রের আসল পরিচয় যে তাঁর “অক্ষয় মনুষ্যত্ব” এবং “অজেয় পৌরুষ”-এর মধ্যে পাওয়া যাবে, এই জিনিসটা তারা ধরতেই পারেনি। রাজা হরিশ্চন্দ্রের উপাখ্যানে দানধ্যানের অনেক কথা আছে। শোনা যায় রাজা হর্ষবর্ধনও নাকি প্রচুর দান করতেন। বাংলাদেশের অনেক জমিদারই স্কুল কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য জমি বাড়ি টাকা পয়সা দান করেছেন। লক্ষ করলেই দেখবেন, সেই সব দানকীর্তি ইতিহাসের পাঠ্যপুস্তকে লিখিত স্থায়ী দলিল বানিয়ে রাখা আছে। স্কুল কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ের ভবনের গায়ে সেই সব দাতাদের (বা তাদের পিতামাতার নাম) নাম অমুঞ্চ্য অক্ষরে লেখা আছে। মাঝে মাঝে সেখানে চুনকাম করে রঙটঙ লাগিয়ে চকচকে করে তোলা হয়। সবাই যেন দেখতে পায়!

বিদ্যাসাগরের দানের একটা স্থায়ী লিখিত নথী বের করুন দেখি! সারা বাংলায় একটা প্রতিষ্ঠান, একটা ভবন, একটা বিভাগ খুঁজে বের করা যাক — যার দেওয়ালে বা কোথাও সিমেন্ট বা পাথরে খোদাই করে বা লিখে বিদ্যাসাগরের দানের কোনো স্বীকৃতি আছে! বিদ্যাসাগরের দানে, তাঁর সহায়তায় সেই কালে উপকৃত হননি, এমন মানুষ, এমন স্কুল খুঁজে পাওয়া মুশকিল। অথচ মাইকেল মধুসূদন দত্ত ছাড়া আর ক’জনকে আমরা দেখি সেই কৃতজ্ঞতার সামান্যতম প্রকাশ ঘটাতে? এই রকম সাহায্য, যা যে দেয় আর যাকে দেয় সেই দুজনের বাইরে আর খবর হয় না, এটা করতে পারার জন্য বিরাট ক্ষমতা লাগে। মনের বিপুল উচ্চতায় পৌঁছতে হয়। নৈতিক মূল্যবোধের এক শক্তিশালী পরাকাষ্ঠা লাগে। একবার সেই চূড়ায় উঠলেই হয় না, সেখানে নিজেকে ধরে রাখতে হয় দৃঢ়ভাবে। অনেক দিন ধরে। চতুর্পার্শ্বের নীচতা ক্ষুদ্রতা সংকীর্ণতা স্বার্থপরতা দুর্বলতা যাতে নাগাল না পায় তাদের আস্তাবলে টেনে নামানোর। মাও সে-তুং-এর কথা ধার করে বলা যায়: একটা দুটো ভালো কাজ করা তেমন কঠিন নয়, সারা জীবন ধরে ভালো কাজ করে যাওয়াটা যথার্থই দুরূহ! জানতে পারলে মাও হয়ত চিনের লোকদের বলতেন, ভারতের এই মানুষটাকে দেখে রাখ; তাহলে আমার কথাটা খানিক বুঝতে পারবে।

পৌরুষের কথাটাও এখানে সুপ্রাসঙ্গিক। লিঙ্গ-সুবেদী লোকজন হয়ত আজকের দিনে এই শব্দটায় আপত্তি জানাতে পারেন। তবে আমার মতে আক্ষরিক (রমণীয়তার বিপরীত) অর্থে না ধরে এর মধ্যে নিহিত ভাবার্থটিকে ধরতে হবে। ব্যক্তিত্ব বা চরিত্র অর্থে। ব্যক্তি আমরা সকলেই — কি সেদিন কি আজ! কিন্তু ব্যক্তিত্ব সকলের থাকে না। ব্যক্তিত্ব এক রকমের সজীব স্বকীয় সক্রিয় স্বাতন্ত্র্য — নানা গুণের সমাহার হিসাবে যা একজনকে অন্যদের থেকে, গড়পরতাদের থেকে, পৃথক সত্তা বলে চিনিয়ে দেয়! স্বার্থবোধ ও স্বার্থ পূরণকে কেন্দ্র করে সমাজে সমষ্টির সঙ্গে ব্যক্তির যে নিরন্তর চলমান অনিরসনীয় দ্বন্দ্ব, সেখানে প্রতিটি সঙ্ঘর্ষই ঘর্ষণের মতো চলিষ্ণু মানুষের প্রগতির গতিকে থামিয়ে দিতে চায়। নানা রঙের পিছুটান! ফলে, ভেতর থেকে ক্রমাগত আত্মিক আদর্শগত বল প্রয়োগ করে সেই ঘর্ষণ অতিক্রম করার মতো শক্তি সঞ্চয় করে যেতে হয়। তবেই না থেমে ক্রমাগত পথ চলা যায়। আপন গন্তব্যের অভিমুখে।

বিদ্যাসাগর থামতে পারেননি। মৃত্যুর কয়েক দিন আগেও কিছু না কিছু কাজ করেছেন। কেন না, তাঁর এরকম এক জীবন্ত ব্যক্তিত্ব ছিল, অটল চরিত্র ছিল। যা কোনো চাপ, কোনো লোভ বা কোনো ভয়ের কাছে মাথা নোয়ায় না। মগজে স্যাপিয়েন্স হলেই সকলে মেরুদণ্ডে ইরেকটাস হয় না। অনেকেই একটু প্লাস্টিক ভাব নিয়ে চলে। যেখানে যেমন দরকার হয় এদিকে ওদিকে সামনে সম কোণ থেকে এঁকেবেঁকে চলে। বিদ্যাসাগরের এই নমনীয়তা ছিলই না। যা ঠিক বলে বুঝেছেন করে গেছেন। দায়িত্ব নিয়ে যা করার কথা, করতে না পারলে পদ ছেড়ে দিয়েছেন। পদ বাঁচিয়ে দায়িত্ব ঝেড়ে ফেলার কায়দাকানুন তিনি কখনই আয়ত্ত করে উঠতে পারেননি। এও আর একটি সেই স্বভাবগুণ, যা আমরা বেশিরভাগই আজও অর্জন করিনি। নীতিহীন ক্ষমতাশালী এবং হতচরিত্র বিত্তবানের কাছে আপস আমাদের প্রায় স্বাভাবিক আচরণ হতে চলেছে। বিদ্যাসাগর তাঁর অটুট ঋজুত্ব নিয়ে আজও আমাদের মধ্যে ব্যাপকভাবে বেমানান!

তিনি যে কার সাহেবকে সচটি বদলা-অভ্যর্থনা জানাতে পেরেছিলেন, এটা খুব সহজ কাজ নয়। যাঁরা বিদ্যাসাগরের মধ্যে ইংরেজপ্রীতি সাহেবসান্নিধ্য রাজানুগ্রহ প্রাপ্তির ছাপ খুঁজে গবেষণা করে বেড়ান, তাঁদের কাছে এই একটি ঘটনাই চাইলে চক্ষু উন্মীলক হিসাবে কাজ করতে পারে। চটি পরে এশিয়াটিক সভাঘরে যাওয়া যাবে না বলায় তিনি যে সেখানে আর কোনো দিনই পা রাখেননি, এও এক নীরব প্রতিবাদ! স্যুটবুট না পরে লাটসাহেবের সঙ্গে দেখা করতে যাওয়া যাবে না বলে তাঁকে একবার যখন দরজা থেকে প্রহরীরা ফিরিয়ে দিল, তিনি বাঙালি পোশাক পরেই আসতে পারেন বলে একাধিক বার খবর দেওয়া সত্ত্বেও তিনি আর কোনো দিনই ওমুখো হলেন না! উত্তর-ঔপনিবেশিক তত্ত্বের আওতায় ফেলে এই সব ঘটনাকে ফেলা যাবে না। আমাদের কালেই বা কজন প্রতিবাদী এরকম সাহস দেখাতে পারেন?

বিদ্যাসাগরের নিন্দা করায়, ত্রুটি খোঁজায় খরচা নেই, বিপদও নেই! কিন্তু তাঁর চরিত্রের দু একটি গুণও আয়ত্ত করতে হলে খরচা আছে। ঝুঁকিও আছে। আমরা অনেকেই যে তাই অপশন-১ বেছে নিচ্ছি, এ আর আশ্চর্যের কী!

৪.

বিদ্যাসাগরের যে ব্যক্তিত্বের কথা আমি বলেছি, তা ছিল সময়ের ফসল, ইতিহাসের নির্মাণ! বাংলার সমাজ, বাংলার ইতিহাস তখন বিদ্যাপতি চণ্ডীদাস পেরিয়ে লালনের কালে এসে উদার ধর্মসংস্কৃতির প্রচারের মধ্য দিয়ে যে দেশজ নবজাগৃতির দিকে এগোচ্ছিল (এই পর্যবেক্ষণের জন্য আমাদের সেস্টাসের বাংলা পত্রিকা প্রেক্ষার ৫ম সংখ্যায় প্রকাশিত আমার পুত্র শ্রীমান অনর্ঘর একটি প্রবন্ধের কাছে আমি ঋণগ্রস্ত), ডিরোজিও এবং রামমোহন এসে যার মধ্যে কিছুটা ইউরোপীয় আলো ফেলে দিলেন, আধুনিক শিক্ষা এবং যুক্তিতর্কের পথ ধরে বৈজ্ঞানিক জ্ঞান চর্চার আবাহন এবং ইংরেজি ভাষার চর্চা শুরু হয়ে দেখবার যে বাতায়নটিকে অনেক প্রশস্ত করে দিল, ঈশ্বরচন্দ্র তার প্রত্যক্ষ তাৎক্ষণিক এবং শ্রেষ্ঠ উপজ বলা যায়! এই ঘটনা তখন হওয়ারই ছিল। না হলে প্রায় একই সময়ে প্রায় সমমতির অন্তত আরও দুটি উজ্জ্বল প্রতিভার সাক্ষাত আমরা পাই কেমন করে? হ্যাঁ, আমি অক্ষয় কুমার দত্ত এবং রাজেন্দ্রলাল মিত্রের কথা বলছি। তার মানে বাংলার তথা ভারতের ইতিহাসে তখন এরকম (অন্তত) একজন মনীষার জন্মগ্রহণের সামাজিক সাংস্কৃতিক চাহিদা তৈরি হয়ে গেছে। সেই মানুষটি যে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, তা এক আপতিক ঘটনা মাত্র।

অ্যাডামসের শিক্ষা সংক্রান্ত নোট্স, মেকলের সুপারিশ — এগুলো ঔপনিবেশিক প্রশাসনের রুটিন কার্যকলাপ মাত্র। সেই সব ফাইলের ঝুল ধুলো ময়লা দিয়ে বাংলার রেনেশাঁসের সারমর্মকে বোঝা যাবে না। হ্যাঁ, একথা ঠিক, ইংরেজ ঐতিহাসিকদের মধ্যে অনেকেই এগুলোর উপর প্রচারের প্রবল আলো ফেলেছেন, যাতে তাঁরাই ভারতে আধুনিক জ্ঞানের মশাল জ্বেলেছেন বলে আত্মপ্রসাদ পাওয়া যায় এবং সেই সুবাদে এই উপনিবেশে তাঁদের স্বদেশের কোম্পানির সওদাগরি সাম্রাজ্যিক শাসনটা একটা ন্যায্যতার সৌরভ লাভ করে।

এর দুটি পরিণাম দ্রষ্টব্য।

এক দিকে রবীন্দ্রনাথের মতো অনেকেই এর বিরোধিতা করতে গিয়ে কখনও কখনও আধুনিক শিক্ষার উপরেই তাঁদের যাবতীয় রাগ ক্ষোভ উগরে দিয়েছেন। বহু কাল তপোবন রোমান্টিকতায় ভুগেছেন আর আপন উদ্যোগে গাছতলায় বসে শিক্ষার কথা ভেবেছেন। অন্য দিকে আর একদল এই সাম্রাজ্যিক প্রচারে এতটাই আস্থা স্থাপন করে রেখেছেন যে সেই কালের ইতিহাস লিখতে আর বুঝতে গেলেই ব্রিটিশ আমলাদের কথার উপর ভরসা করে এগোতে থাকেন। “রেনেশাঁস” “ফেনেশাঁস” যাই বলি তা সেই অ্যাডাম আর মেকলেদেরই দান! তবে তাঁরা খুবই স্বজাতি সচেতন। বিদেশিদের উচ্ছিষ্ট হাত পেতে নিতে নারাজ! এসব নিতে নেই। বাজে জিনিস! ছিঃ বিদ্যাসাগর কী করে ওদের গোলামি করলেন?

মেকলের ক্ষমতা সত্যিই অপরিসীম। তাঁর মিনিট্স আমাদের অসংখ্য বামপন্থী প্রগতিশীল এবং ডানপন্থী প্রতিক্রিয়াশীল বুদ্ধিজীবীদের এক জায়গায় এনে বেঁধে ফেলেছে। বাংলার ইতিহাসের অন্তত একশ বছর তাঁরা পারলে ছেঁটে ফেলতে তুমুল আগ্রহী। তাঁরা অনেকেই এই কাজে আবার রবীন্দ্রনাথকে সাক্ষী মানেন — মানারই কথা — কিন্তু বোধ হয় খেয়াল করেন না, কবিগুরু তাঁর পরিণত জীবনে “শিক্ষার মিলন” শিরোনামক একটি মাত্র প্রবন্ধে মেকলের বিরুদ্ধে তাঁর নিজেরই উত্থাপিত কম-বেশি সমস্ত যুক্তিকেই (নামে না বলে) বাতিল করে দিয়ে গেছেন। শেষ জীবনে তিনি এমনকি তপোবন রোমান্টিকতাকেও অতিক্রম করে এসেছেন। ভালো করে মন দিয়ে খুঁটিয়ে লক্ষ করলেই ধরা পড়বে, তাঁর বিশ্বভারতী শিক্ষাঙ্গনের প্রাথমিক থেকে উচ্চস্তর পর্যন্ত যে শিক্ষা পরিকল্পনা, তা প্রায় আক্ষরিক অর্থে বিদ্যাসাগরের নোট্সের সার্থক রূপায়ন। সেখানে মেকলে টেকলে নয়, বিদ্যাসাগরই অশরীরে বর্তমান!

কী সেই নোট্স? কী তার সার কথা?

দুচার কথায় সেটা বলে নেওয়া যাক।

তাঁর প্রথম লক্ষ্যই হল বাংলা ভাষায় এক দল এমন শিক্ষিত মানুষ তৈরি করা, যারা পরবর্তীকালে ছাত্রদের বাংলাতেই ইতিহাস ভূগোল বিজ্ঞান অঙ্ক শেখাতে পারবেন। তাঁদের মধ্য থেকেই একদল উন্নত বাংলা সাহিত্যের জন্ম দিতে পারবেন। মেকলের নোট্সমূহের যে লক্ষ্য, একদল ইংরেজিতে উচ্চশিক্ষিত তৈরি করা, যারা দেহে ভারতীয় মনে ইংরেজ, এবং শিক্ষা শেষে ভালো কেরানি এবং প্রশাসক হয়ে ইংরেজ বণিকের স্বার্থ রক্ষা করতে পারবে — তার সাথে বিদ্যাসাগরের এই ঘোষিত লক্ষ্যের কোনো সম্পর্কই নেই। সাদৃশ্য তো নেইই।

তাঁদের ভালো করে শেখাতে হবে সংস্কৃত এবং ইংরাজি ভাষা ও সাহিত্য। যাতে তাঁরা বাংলা ভাষাকে আরও সমৃদ্ধ করতে পারেন। সংস্কৃত থেকে আসবে শব্দ ও ব্যুৎপত্তি জ্ঞান। তার থেকে আসবে জ্ঞানের নিত্য নতুন বিকাশমান শাখাগুলির জন্য প্রয়োজনীয় নতুন নতুন শব্দ উৎপাদনের ক্ষমতা। রামমোহনের মতো ফার্সি না জানা থাকায় বাংলা শব্দ ভাণ্ডারের আর একটি বড় উৎস সম্পর্কে তাঁর খুব ভালো ধারণা ছিল না। তথাপি, এটা না বলে পারছি না, তাঁর সেই ধ্রুপদী সাধু ভাষায় লেখা সুললিত বাংলা গদ্য সাহিত্যের মধ্যেও মাঝে মাঝেই মানুষের মুখের কথায় প্রচলিত বিভিন্ন আরবি ফারসি উর্দু হিন্দি শব্দ সাঁতার কেটে যেত! তার মানে, সেই সব শব্দের ক্ষেত্রে তাঁর কোনো অস্পৃহা বা ছুঁৎমার্গ ছিল না! যদিও আজকাল অনেকেই এই প্রশ্নেও ফুটো বের করতে সক্ষম হয়েছেন! তিনি নাকি সাধারণের চলিত ভাষাকে খুন জখম করে সাধু সুসংস্কৃত বাংলা গঠন করে ভাষার জগতে সৌজাত্যের কারিকুরি করে গিয়েছিলেন। যাঁরা মনে করেন, বাঙালিদের মধ্যে মৌলিক চিন্তার অভ্যাস নেই বা উঠে গিয়েছে, বাঙালি শিক্ষিতরা কোনো বিষয়েই নতুন কথা বলতে বা ভাবতে পারেন না, বিদ্যাসাগর গবেষণার প্রশ্নে এসে তাঁরা অচিরেই ভুল প্রমাণিত হবেন। বিদ্যাসাগর বধে গত দেড় শতাব্দ ধরে অনেক নতুন নতুন অজুহস্ত তৈরি হয়েই চলেছে।

ঘটনাচক্রে রবীন্দ্রনাথেরও সংস্কৃতের প্রতি নির্ভরশীলতার এই সীমাবদ্ধতা ছিল। বিশাল রবীন্দ্র সাহিত্যে আরবি ফার্সি উর্দু শব্দের ব্যবহার নেই বললেই চলে। সেটা খুব সম্ভবত প্রচলিত কথ্য ভাষাকে হত্যা করবার অভিপ্রায়ে নয়, নিতান্তই আয়ত্তাধীন শব্দকোষের ভূগোলক্রমে!

তার মানে কি বিদ্যাসাগর সংস্কৃত ভাষার পেছনে দৌড়চ্ছিলেন? সংস্কৃত সাহিত্যে বিশেষ ব্যুৎপত্তি ও উচ্চতর পরিশংসার কারণে তাঁর কি খুব সংস্কৃত প্রেম ছিল?

তাহলে আবার তাঁর শিক্ষা নোটের অন্তর্ভুক্ত এই প্রস্তাবটা দেখুন। সংস্কৃত কলেজের ছাত্রদের অঙ্কটা শেখাতে হবে আধুনিক কালের লেখা ইংরেজি বই থেকে। লীলাবতী আর বীজগণিত নামক সংস্কৃত পাঠ্যপুস্তক ব্যবহার করা আর উচিত হবে না। অঙ্কের বই পড়ার জন্য সংস্কৃত আয়ত্ত করে তারপর উপরোক্ত বইদুটো থেকে যে পরিমাণ অঙ্ক শেখা যাবে, আধুনিক ইংরেজি বই থেকে একই সময় খরচ করে অর্ধেক আয়াসে তার দ্বিগুণ পরিমাণ অঙ্ক শেখা সম্ভব হবে।দ্বাদশ শতাব্দের অঙ্ক নয়, উনিশ শতকে বীজগণিত ও পাটিগণিত যে স্তরে এসে পৌঁছে গিয়েছিল, বিদ্যাসাগর সেই স্তরের অঙ্ক শেখাতে বলছেন।

সংস্কৃতপ্রীতি দেখতে পাচ্ছেন নাকি কেউ? মেকলের ছায়াও দেখতে পাচ্ছেন? বা ব্যালান্টাইন? বা রাজানুগ্রহ? রাজারা কিন্তু ঈশ্বরচন্দ্রের সেই প্রস্তাব একটাও গ্রহণ করেনি।

বাংলা গদ্য ভাষার সংস্কার শুরু হয়েছিল অনেক আগে থেকেই। এই ব্যাপারে শ্রীরামপুরের মিশনারিদের কথা যেমন বলতে হবে, তেমনই রামমোহন, মৃত্যুঞ্জয় তর্কালঙ্কার, ঈশ্বর গুপ্ত, কালী প্রসন্ন সিংহ এবং আরও অনেকের কথাও স্মরণ করতে হবে। বিদ্যাসাগরের প্রায় সমকালেই, সম্ভবত কিছু কাল আগেই — ১৮৪০-এর দশকে অক্ষয় কুমার দত্ত এবং ১৮৫০-এর দশকে রাজেন্দ্রলাল মিত্র বাংলায় প্রবন্ধ ও পাঠ্যপুস্তক লেখার কাজ শুরু করেছিলেন। এমনকি, বাংলা গদ্যে (দাড়ি বাদে) ইউরোপীয় সমস্ত যতিচিহ্নের গৃহপ্রবেশের জন্য রবীন্দ্রনাথ বিদ্যাসাগরকে কৃতিত্ব উজার করে দিলেও, এরও মূল হোতা ছিলেন অক্ষয় কুমার দত্ত। তা সত্ত্বেও রবীন্দ্রনাথের এই কথাটা অতি মাত্রায় সত্য, বিদ্যাসাগরই বাংলা গদ্যের প্রথম যথার্থ শিল্পী ছিলেন! আধুনিক বাংলা সাহিত্যের ভাষা নির্মাণের প্রথম পেশাদার বাস্তুকার ছিলেন।

সেটাও মেকলের মিনিট্সে পাওয়া যায়নি বলেই আমার বিশ্বাস।

বর্ণপরিচয় দিয়ে শুরু। সেকালের সবচাইতে পণ্ডিত মানুষটা বই লিখছেন সবচাইতে নিম্ন শ্রেণির ছাত্রদের জন্য। বাংলা ভাষায় ডবল-ঋ ডবল-৯ তুলে দিলেন। অন্তস্থ-ব রাখলেন না, উচ্চারণে নেই বলে। বাঙালির উচ্চারণে লাগে বলে ‘ড়’ এবং ‘ঢ়’ চালু করলেন। অন্তস্থ-‘য’ আর অন্তস্থ-‘য়’ (ইয়)-দের উচ্চারণগত কারণে আলাদা করে দিলেন। এক আলতো টোকায় এই ভাবে বাংলা সেদিন সংস্কৃত থেকে একটা পৃথক ভাষা হিসাবে দাঁড়িয়ে গেল। বহুবচনে বিশেষ্য পদের পরিবর্তন হবে না, বহুবাচক অনুসর্গ বসিয়ে বহুবচন বানাতে হবে। বালকাঃ নয়, বালকগণ। দ্বিবচনের তো অতএব প্রশ্নই নেই। বালকৌ লেখার বদলে বালকদ্বয় লিখলেই হবে। ব্যাকরণ সম্মতভাবে কর্তা ক্রিয়া কর্ম ইত্যাদির স্থান নির্ধারণ ও নির্দেশ করে বাংলায় বাক্য গঠনের এক নিজস্ব বৈশিষ্ট্য ও সুষমা গড়ে দিলেন।

সন্ধির নিয়ম প্রায় একই রইল; কিন্তু সংস্কৃতের বিপরীতে সন্ধির আবশ্যিক ব্যবহার উঠে গেল। বাংলা কারক এবং সমাসও সংস্কৃতের থেকে অনেকাংশে আলাদা ও সরলতর হতে শুরু করল বিদ্যাসাগরের হাত ধরেই। শব্দরূপ ধাতুরূপ মুখস্থ করে শব্দ ব্যবহার নয়, মূল শব্দ এবং ক্রিয়া পদের কর্তানুযায়ী রূপ জানলেই বাক্য গঠন করা যাবে। কালীপ্রসন্ন সিংহ (বা তদানীন্তন আরও অনেকের) মতো কর্ছে, মর্ছে, ফির্ছে নয়, করছে, মরছে ফিরছে লেখা চালু হল।

তা সত্ত্বেও একথা সত্য যে বিদ্যাসাগরের বাংলা সাধু ভাষা। আমরা শুধু যে এখন আর সেই ভাষায় কথা বলি না বা লেখালেখি করি না, তাই নয়। আজকের দিনে বসে সেই ভাষার দিকে তাকালে তাকে বেশ কঠিন কঠিন বলেই বোধ হয়! তখনও তা অনেকটাই সংস্কৃত ঘেঁষা। কিন্তু তা সত্ত্বেও সংস্কৃতের কঠিন শৃঙ্খল থেকে মুক্তিও তিনিই এনে দিয়েছেন। বাংলা গদ্য ভাষা বিবর্তনের রাস্তাটা তিনিই খুলে দিয়েছেন। বঙ্কিমচন্দ্র বরাবর এবং রবীন্দ্রনাথ কিছুদিন সেই সাধু ভাষাতেই গদ্য লিখলেও অচিরেই কথ্য ভাষায় বাংলার সাহিত্য-ব্যবহার শুরু হল বিশ শতকের একেবারে গোড়া থেকেই। গল্প উপন্যাসে লেখকের নিজস্ব বয়ান যদি বা সাধু ভাষায় হয়ও, সংলাপগুলিতে কথ্য ভাষা জাঁকিয়ে বসে গেল। বিবেকানন্দের বাংলা সমস্ত রচনাই শুরু থেকে কলকাতার কথ্য ভাষার পোশাক পরে খুব শক্তিশালী গদ্য শৈলীতে উঠে এল।

সূত্রপাত? না, গভীর দুঃখের সঙ্গে বলতে বাধ্য হচ্ছি, এখানেও মেকলে নয়, বিদ্যাসাগরের নাম ধরেই খুঁজতে হবে।

বিদ্যাসাগরের নাম মুছে দিয়ে, মেকলের মিনিট্সের হাত ধরে, বঙ্কিমচন্দ্র মধুকবি দীনবন্ধু মোসারফ হোসেন রবি ঠাকুর দ্বিজেন্দ্রলাল রায় রোকেয়া সাখাওয়াত শরৎচন্দ্র নজরুলের ঠিকানা খুঁজে বের করা বেশ একটু অসুবিধাজনক!

৫.

মেকলের সম্পর্কে এদেশের একদল র্যাডিক্যাল বুদ্ধিজীবীর খুব উচ্চ ধারণা। তিনি নাকি ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির হয়ে যা কিছু শিক্ষা পরিকল্পনা করেছিলেন ভারতীয় “ভদ্রলোক” “রেনেশাঁস-উপজ”গণ হুবহু তাকেই রূপদান করে গেছেন। বিদ্যাসাগরের শিক্ষার পরিকল্পনাও নাকি মেকলেরই ভাবসম্প্রসারণ। কোম্পানি শাসকরা যেমনটি চেয়েছিল, তিনি তাই করে গেছেন! কিংবা, বিপরীতক্রমে, বিদ্যাসাগর কোম্পানির ইচ্ছাই পূরণ করে গেছেন।

বেশ বেশ। চলুন, আমরা এবার ঋত্বিক ঘটকের পরামর্শ একটু মেনে দেখি।

শুরুতে জানিয়ে রাখি, মেকলে যে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির স্বার্থে অনেক অনেক কেরানি আর বেশ কিছু জজ, উকিল, দারোগা তৈরি করতে চেয়েছিলেন, এ নিয়ে কোনো সন্দেহ নেই। তাদের ট্রেনিং দেবার জন্য কিছু শিক্ষকও তৈরি করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু তিনি কি বাংলা ভাষার উন্নতি চেয়েছিলেন? কিংবা বাংলা সাহিত্যের বিকাশ? তাঁর বিস্তারিত রিপোর্টের কোথাও কোনো প্রস্তাবে আছে নাকি সেরকম কিছু বাণী?

নেই।

অথচ, বিদ্যাসাগর অক্ষয় দত্ত রাজেন্দ্রলাল মিত্রের কাজকর্ম অনুসরণ করলে দেখা যায়, ১৮৬০-এর দশক থেকে বাংলা সাহিত্য, নাটক এবং সংবাদপত্র হু-হু করে বাড়ছে। হ্যাঁ, এ তো ঠিকই যে অধিকাংশ নাটকের বিষয় হচ্ছে পৌরাণিক ও ধর্মীয় উপাখ্যান এবং সংবাদপত্রগুলিতে বেশিরভাগ খবরই হচ্ছে ইংরেজ সাহেব এবং রাজাজমিদারদের বিচিত্র সব কাণ্ডকারখানা। কিন্তু তার মধ্যেই দুচারটে করে বিদ্রোহাত্মক নাটক রচনাও বেরতে শুরু করল কোন যাদুবলে? সংবাদপত্রগুলিতেই বা মাঝে মাঝে শুধু জমিদার সম্প্রদায় নয়, কোম্পানির শাসকদের নিন্দা সমালোচনা মূলক নানা খবর আসতে লাগল কার প্রেরণায়? হরিশ মুখার্জীর Hindu Patriot পত্রিকাই বা অপেক্ষাকৃত গরম ভাব নিয়ে লেখালেখি করে চলেছিল কোন সাহসে? এই সব কী করে হল? মেকলে এটাও চেয়েছিলেন বলে হল, নাকি, অন্য কিছু কলকাঠির ব্যাপার ছিল? “তত্ত্ববোধিনী” পত্রিকায় অক্ষয় কুমার দত্ত কৃষকদের দুর্দশা নিয়ে বলতে গিয়ে সরকারের জমিদার তোষণ নীতি তীব্র ভাষায় আক্রমণ করলেন। বঙ্কিমচন্দ্রও “বঙ্গদর্শন”-এ বঙ্গদেশের কৃষক প্রবন্ধে অত তীব্র না হলেও যথেষ্ট গভীরতা সহ অনেক ভালো ভালো প্রশ্ন তুললেন। মেকলের ফিলটার দিয়ে এগুলো গলে বেরল কীভাবে?

বিপরীত দিকে, সংবাদপত্রগুলোকে আটকানোর জন্য একের পর এক কালা কানুন বানাতে হচ্ছিল কেন? ভার্নাকুলার প্রেস অ্যাক্ট-এর নাম নিশ্চয়ই শুনেছেন মুৎসুদ্দি-তাত্ত্বিকরা? ১৮৭৬ সালের আফঘান যুদ্ধের পর বাংলার প্রেসগুলিতে কী এমন ঘটেছিল যে এমন একটা কালা আইন আনতে হল সাদা শাসকদের? মেকলে তাহলে কী শিখিয়ে গেলেন দেশি সাহেবদের? মেকলের কলে যদি কেবলই কিছু বশম্বদ ইংরেজি জানা লেখকপুঞ্জ তৈরি হয়ে গিয়ে থাকেন, যাঁরা মনেপ্রানে কেবল ইংরেজ শাসনের দীর্ঘায়ু কামনা করে বেড়ান, সেই তাঁদেরই লেখনীতে সাহেবদের প্রাণে অত ভয় জাগল কেন? বড়লাট রিপনের উদ্যোগে ইলবার্ট বিল এনেও কেন তাকে সংশোধন করতে হয়েছিল? ভারতে বসবাসকারী সাদা চামড়ার লোকেরা, নিলকর সাহেবরা মেকলে-পুষ্ট দেহে-ভারতীয়-মনে-ইংরেজ বিচারকদের সম্বন্ধে অতটা ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে পড়ল কেন রে বাপু?

এই দুই জায়গার মধ্যে কোথাও একটু গোলমাল আছে বলে ঠেকছে না?

যাঁরা সেই মেকলে-সর্বশক্তিমানতায় বিশ্বাস করে এক কালে বাংলার রেনেশাঁসকে অস্বীকার করেছিলেন, রামমোহন বিদ্যাসাগর থেকে শুরু করে যাকেই পেরেছেন ইংরেজদের মুৎসুদ্দি বানিয়ে ছেড়েছিলেন, এবং তাঁদের যাঁরা একালের উত্তরাধিকারী, তাঁরা ইংরেজি শিক্ষায় শিক্ষিতদের একাংশের এই ইংরেজ বিরোধী আচরণের ব্যাপারে কিছু সদর্থক ব্যাখ্যা দেবেন বলে নিশ্চয়ই আশা করা যায়। এটা তাঁদের দায়িত্বের মধ্যে পড়ে।

আর একটা ভালো প্রশ্ন তুলেছেন ফেসবুকে আমার অন্যতম বন্ধু করবী মুখোপাধ্যায় আমার এই চার নম্বর পরিচ্ছেদের প্রেক্ষিতে; সেটাও এক দিক থেকে খুব তাৎপর্যপূর্ণ। মেকলে বিরোধী রবীন্দ্রনাথ কী করে আদ্যন্ত “মেকলে-সৃষ্ট” বিদ্যাসাগরের অত প্রশস্তি করে গেলেন? তাহলে কি ইংরেজি মাধ্যম শিক্ষা পদ্ধতির অত বিরোধিতা করেও রবীন্দ্রনাথও শেষ পর্যন্ত মেকলে বৃত্তের বাইরে নন? নাকি, তিনি মেকলের সন্তানদের চিনতেই পারলেন না?

আমাকে যদি জিগ্যেস করেন তো বলব, আসলে মেকলে-থিসিসটিই এই রকম অনেক জায়গাতে খাটে না। রবীন্দ্রনাথের সময়ে সমস্তটা কবির পক্ষে হয়ত বোঝা সম্ভব ছিল না। ভারতীয় ছাত্রদের জন্য ইংরেজি মাধ্যম শিক্ষার প্রতি কবির বিতৃষ্ণা ছিল — থাকাটাই স্বাভাবিক — আর কবি ভেবেছেন, মেকলে চেয়েছিলেন, ইংরেজ শাসকরাও চেয়েছিল বলেই এমনটা ঘটেছিল। তা তো নয়। যেহেতু আমাদের দেশে আধুনিক শিক্ষার আয়োজন হয় একটা অস্বাভাবিক, ঔপনিবেশিক শাসনের মধ্যে, এর মধ্যে অনেক রকম সমস্যা ছিল, বিকৃতি ছিল। পাঠ্য বই ছিল সবচাইতে বড় সমস্যা। সেটা মেকলে না এলেও হত বা সেই সময় হতে পারত। কিন্তু বিদ্যাসাগর মেকলের লাইনে চিন্তা করেননি, শিক্ষার পরিকল্পনাও সেই অনুযায়ী করেননি। তিনি দেশের সেই সময়কার পরিস্থিতি বিবেচনা করে দেশের সামগ্রিক প্রগতির স্বার্থে যতটা পারা যায় ইংরেজ সরকারের থেকে সুবিধা আদায় করার চেষ্টা করে গেছেন। কিছুটা পেরেছেন, কিছুটা পারেননি। কিন্তু এই যে রবীন্দ্রনাথের বিদ্যাসাগরকে পছন্দ হল, আর ইংরেজ শাসকরা বিদ্যাসাগরের শিক্ষা পরিকল্পনা মেনে নিতে পারেনি — এই দুইয়ের মধ্যেই রয়েছে বিদ্যাসাগরের কাজের গুরুত্ব বোঝার একটা সহজ শ্রেণিস্বার্থগত চাবিকাঠি।

এখানে অন্য একটা বিষয়কেও বুঝে নেওয়ার দরকার আছে। আসলে বাংলার রেনেশাঁসের বিরুদ্ধে দুই মেরুপ্রান্ত থেকে একই রকম প্রশ্ন উঠেছে।

ভারতে একদল বুদ্ধিজীবী (বিনয় ঘোষ, সরোজ দত্ত, তরুণ সান্যাল, ধুর্জটি প্রসাদ মুখোপাধ্যায়, এবাদত হোসেন, অশোক সেন, প্রমুখ) ১৯৬৮-উত্তর নকশালপন্থী আন্দোলনের উত্তাল আবেগে মার্ক্সবাদের নাম করে বিচার করতে গিয়ে প্রথমে ইউরোপের রেনেশাঁসের একটা মডেল ভেবে নিয়েছেন। সামন্ততান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থা থেকে ধনতন্ত্রের অভ্যুদয়ের যুগে উদীয়মান বুর্জোয়া শ্রেণি সর্বত্র সামন্ততন্ত্রের বিরুদ্ধে সমস্ত শোষিত কৃষকদের সমবেত করে কৃষি বিপ্লব করছে, সারা দেশে গণশিক্ষার বিস্তার ঘটাচ্ছে, রাজতন্ত্রের স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে সার্বিক গণতান্ত্রিক অধিকারের সপক্ষে গলা ফাটাচ্ছে, ধর্মীয় সংস্কৃতি ও সামন্ততান্ত্রিক মূল্যবোধের বিরুদ্ধে সর্বাত্মক লড়াই করছে, ব্যক্তিস্বাধীনতা নারী স্বাধীনতার সপক্ষে লড়াই করছে, নারীর সমানাধিকারের কথা বলছে, ইত্যাদি। এই মডেল তাঁরা ইউরোপের কোথায় কোন কোন দেশে খুঁজে পেয়েছেন তা তাঁরাই বলতে পারেন। কিন্তু তাঁদের এই কল্পিত এই মডেলের সাথে তুলনা করে যখন দেখেছেন, ভারতের সাথে তো মিলছে না, রামমোহন বিদ্যাসাগরের কাজ কর্মের সাথে মেলানো যাচ্ছে না — সঙ্গে সঙ্গে তাঁরা সিদ্ধান্ত করে ফেলেছেন, এখানে কোনো রেনেশাঁস টেনেসাঁস হয়নি। যা হয়েছে তা আসলে রেনেশাঁসের নামে এক রকম ক্যারিকেচার!

অথচ বাস্তব ঘটনা কী?

বাস্তবে ইউরোপের এক এক দেশে এক এক রূপে রেনেশাঁস হয়েছে। এক একটা দেশে বিশেষ ধরনের গুণী মানুষ এসেছেন। রেনেশাঁস চরিত্রদের এক একটা বিশেষ গুণের জন্য তাঁরা ইতিহাসে বরেণ্য হয়েছেন। তাঁদের কোনো দোষ ছিল না, ত্রুটি ছিল না, তাঁরা উপরে কল্পিত রেনেশাঁসের সমস্ত অ্যাজেন্ডাই পূরণ করেছেন — এরকম বাস্তবে কোনো মানুষকেই পাওয়া যায় না। কিছু উদাহরণ দিলে বুঝতে সুবিধা হবে। শেক্সপিয়রের যুগে ইংল্যান্ডে কৃষক বিদ্রোহ কোথায়? মার্টিন লুথার যিনি সনাতন রোমান খ্রিস্টীয় মত ও চর্চার বিরোধিতা করে প্রোটেস্টান্ট আন্দোলনের জন্ম দিয়ে জার্মানিতে রিফর্মেশনের উদ্গাতা হিসাবে পরিচিত, যাঁর ধর্মসংস্কার আন্দোলনকে এঙ্গেল্সও অনেক প্রশংসা করেছেন, তিনি জার্মানিতে সেই সময় সংঘটিত এক কৃষক বিদ্রোহের সরাসরি বিরোধিতা করে রাজতন্ত্রের সাথে হাত মিলিয়েছিলেন। সেই ঘটনাও এঙ্গেল্স দেখিয়ে গেছেন। কিন্তু তার জন্য এঙ্গেল্স তাঁকে রেনেশাঁসের অন্যতম চরিত্র হিসাবে বাতিল করে দেননি। ফ্র্যান্সিস বেকনকে আমরা সকলেই হাতে কলমে বিজ্ঞান চর্চার প্রবক্তা বলে মানি, রেনেশাঁস যুগের যুক্তিবাদের প্রবক্তা বলে মনে করি, মার্ক্স তাঁকে আধুনিক বস্তুবাদের পিতা বলে আখ্যায়িত করেছেন। সেই বেকন ইংল্যান্ডে সুদের ব্যবসা করতেন, সুদ আদায় করতে গিয়ে বাড়াবাড়ি করে জেলও খেটেছেন। ইতিহাস তাঁদের গুণগুলিকে মনে রেখেছে, দোষত্রুটিগুলিকে অগ্রাহ্য করেছে। গ্যালিলেও ব্রুনোর নৃশংস হত্যাকাণ্ডের বিরুদ্ধে একটাও রা কাড়েননি। আজীবন ধর্মভিরু খ্রিস্টান ছিলেন। তা নিয়ে সেকালে প্রশ্নও উঠেছিল। তবু ইতিহাসে তাঁকে আধুনিক পরীক্ষামূলক বিজ্ঞানের জন্মদাতা হিসাবে স্বীকার করা হয়। আধুনিক যুক্তিবাদী দর্শনের প্রবক্তা, বিশ্লেষণ জ্যামিতির প্রবর্তক, রনে দকার্ত তো ক্যাথলিকদের ভয়ে ফ্রান্স ছেড়ে হল্যান্ডে চলে যান এবং সেখানে রাণির ব্যক্তিগত শিক্ষকের কাজ করতে গিয়ে অসুস্থ হয়ে অত্যন্ত বাজে অবস্থায় মারা যান। তবু আমরা ভিতু বলে নয়, যুক্তিবাদী দর্শনের প্রবক্তা, গণিতবিদ, বিশ্লেষণাত্মক পদ্ধতির প্রবর্তক হিসাবেই তাঁকে মনে রেখেছি। কেন না, মনে রাখার এবং মূল্যায়নের এটাই প্রকৃত পদ্ধতি।

এই সব ঘটনা যে কীভাবে বিনয় ঘোষ, সরোজ দত্ত, ধুর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, এবাদত হোসেন, অশোক সেন, অশোক মিত্র প্রমুখ বিশিষ্ট বুদ্ধিজীবীদের মার্ক্সবাদী শ্যেন চক্ষুতে ধরা পড়ল না — ভাবলে অবাক লাগে। শুধু তাই নয়। তাঁরা এক সময় তাঁদের প্রকল্পিত মডেলের সাথে মেলেনি বলে রামমোহন বিদ্যাসাগরের বিরুদ্ধে এমন প্রচার চালিয়ে গেলেন, সরোজ দত্ত আবার “শশাঙ্ক” ছদ্মনাম দিয়ে “দেশব্রতী”-র পেছনের পাতায় গালাগালি সহ এঁদের বিরুদ্ধে এমন তুই-তোকারি করে লিখে গেছেন, তাতে উদ্বুদ্ধ হয়ে এক দল যুবক সাংস্কৃতিক বিপ্লবের নামে মূর্তিভাঙার এক উন্মত্ত যুক্তিহীন কর্মকাণ্ডে মেতে উঠেছিল। যুক্তিভাঙা থেকে মূর্তিভাঙার দূরত্ব ছিল সামান্যই!

হ্যাঁ, ভারতীয় রেনেশাঁসের অনেক দুর্বলতা ছিল। ইউরোপের (ইংল্যান্ড, ফ্রান্স, রাশিয়া, ইত্যাদি) কোনো কোনো দেশের সাথে তুলনা করলে একে হয়ত ওদের তিন নম্বর কার্বন কপি বলে মনে হবে। সেই দুর্বলতার কিছু ঐতিহাসিক আর্থসামাজিক কারণ ছিল। সেই সীমাবদ্ধতাগুলো মার্ক্সবাদের আলোকে বুঝবার চেষ্টা করার দরকার ছিল। তখন ইউরোপের অন্য অনেক দেশের তুলনায় — যেমন, পর্তুগাল, স্পেন, ইত্যাদি — বাংলার রেনেশাঁস যথেষ্ট শক্তিশালী ছিল বলেই হয়ত প্রতিভাত হত। মনের কষ্টকল্পিত মডেলের বাইরে বেরিয়ে এসে রূঢ় বাস্তবের দিকে চোখ মেলে তাকাতে পারলে সেই সব ঘটনাবৈচিত্র্য তাঁদের নজরে নিশ্চয়ই পড়ত।

এমনকি এঁরা সকলেই রামমোহন বা বিদ্যাসাগরকে যে সেকালে “ভদ্রলোক মধ্যবিত্ত শ্রেণি”-র হয়ে কাজ করার জন্য আসামির কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়ে রেখেছেন, খোঁজখবর নিলেই দেখতে পেতেন, ইউরোপের রেনেশাঁস নায়করাও সকলেই তাই করেছিলেন। কম আর বেশি। কেউ দু পা এগিয়ে, অন্য কেউ আবার হয়ত দু পা পিছিয়ে। এই মধ্যবিত্ত শ্রেণির যা কিছু শক্তি এবং দুর্বলতা দেশ এবং কাল ভেদে সেই সব লক্ষণই এঁদের চিন্তা ও কর্মে প্রতিফলিত হয়েছে। বঙ্কিমের দুর্বলতা এবং বিদ্যাসাগরের শক্তিও এই নিরিখেই বুঝতে পারা সম্ভব।

এখানে একটা কথা না বলে পারছি না। ঘোষ-দত্তর “রেনেশাঁস-হয়নি” থিসিস মেনে নিয়েও সেই দশকের বেশ কয়েকজন মার্ক্সবাদী বুদ্ধিজীবী — যেমন, বাংলাদেশের বিশিষ্ট চিন্তাবিদ বদরুদ্দিন উমর, নকশালবাড়ি আন্দোলনের সমর্থক, জনদরদী চিকিৎসক ডাঃ অমল ঘোষ (এনার বিস্তারিত পরিচয় আমাকে দিয়েছেন আমার ফেসবুক বন্ধু এবং বিদ্যাসাগর প্রশ্নে আমার তীব্র সমালোচক দেবব্রত চক্রবর্তী), প্রমুখ, রামমোহন বা বিদ্যাসাগরের কাজ কর্মের মধ্যে বেশ কিছু প্রগতিশীল দিক দেখতে পেয়েছিলেন। উমর সাহেবের “ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ও উনিশ শতকের বাঙালি সমাজ” (১৯৭৪) এবং অমল ঘোষের “মূর্তিভাঙার রাজনীতি ও রামমোহন বিদ্যাসাগর” (১৯৭৯) পড়লে এই ব্যাপারে আমাদের সামনে আরও একটা বিচারপথ খুলে যেতে পারে বলে আমার ধারণা। অর্থাৎ, এই “মূর্তিভাঙ্গা” দৃষ্টিভঙ্গিটি নকশাল আন্দোলনের বৌদ্ধিক উপজাত হলেও তার কোনো আবশ্যিক অঙ্গ নয়। বিশেষ করে আমরা যেন মনে রাখি, “উনিশ শতকে বাংলায় রেনেশাঁস-টাস কিছু হয়নি” মতের পূর্ব পাকিস্তানের মার্ক্সবাদী সমর্থকদের একাংশ (মহম্মদ তোঁহা পন্থীরা) যখন একই কায়দায় পাকিস্তানি শাসন শোষণের বিরুদ্ধে বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রামকেও অস্বীকার করে বসলেন, তখন বোঝা গেল, নিজেদের দেশের ইতিহাস পাঠে এনাদের ক্ষমতার দৌড় আসলে কতটা। বদরুদ্দিন উমর এবং তাঁর মতো আরও অনেক মার্ক্সবাদীই সেদিন বাধ্য হয়েছিলেন এই ধরনের মার্ক্সবাদীদের থেকে নিজেদের স্বাতন্ত্র্য চিহ্নিত ও রক্ষা করতে।

দুঃখের বিষয়, বিনয় ঘোষ সরোজ দত্তদের শিক্ষা আমাদের সমাজের বুক থেকে হারিয়ে যায়নি। বরং তা এক নতুন কলেবর লাভ করেছে। আজকাল আর একদল পণ্ডিত দত্ত-ঘোষদের সেই কথাগুলিই বলছেন, অন্য এক প্রেক্ষিত থেকে। তাঁদের কাছে অবশ্য ইউরোপের রেনেশাঁস-টেনেশাঁসও বাজে কথা। সাদা চামড়ার লোকেরা নিজেদের বিশ্বজোড়া লুণ্ঠনের ইতিহাসকে মহিমান্বিত করে যে সব গল্পকে রেনেশাঁস বলে চালিয়েছে, ভারতে তারই প্রতিলিপিকেও একইভাবে গরিমায়িত করার চেষ্টা হচ্ছে বলে তাঁরা মনে করেন। তাঁদের মতে যুক্তিবাদটুক্তিবাদের কথা তুলে কোনো লাভ নেই। এই সবই মন ভুলানো প্রলাপন। আলোকপ্রাপ্তির যুগও নাকি এক অতিকথন। ব্যক্তিনিরপেক্ষ সত্য আসলে ইউরোপীয়দের প্রয়োজনকেই বাকি বিশ্বের কাছে সর্বজনীন সত্য বলে চালানোর অপপ্রয়াস মাত্র! ইত্যাদি। এই চিন্তাধারা এদেশে ঢুকেছে উত্তর-আধুনিক মতাদর্শের পতাকাবাহিত হয়ে, উপনিবেশোত্তর নব্যচিন্তার নামে। (ঘটনাচক্রে, হায়, সেই ইউরোপ থেকেই! পশ্চিমি প্রভাব আমাদের বুঝি আর কাটিয়ে ওঠা কপালে নেই!!) ইংরেজ আমলের ঔপনিবেশিক শাসনের বিরুদ্ধে গালমন্দ করতে গিয়ে সেকালে যা কিছু ঘটেছে, তাকে নির্বিচারে খারাপ বলে দাগিয়ে দেবার এ এক একরঙা ঐক-সংস্কৃতি। ইংরেজি ভাষা, আধুনিক শিক্ষা, আধুনিক বিজ্ঞান, আধুনিক চিকিৎসা — সকলই নাকি ইউরোপের ছলনায় ভুলে আমাদের এক একটা মহাবিভ্রান্তির দ্যোতক। আমাদের ভাষা, শিক্ষা, বিজ্ঞান, চিকিৎসা, আমাদের ঐতিহ্যবাহিত জীবনযাপন — সবই নাকি প্রাক-ইংরেজ কালে অনেক ভালো ছিল। সুখপ্রদ এবং জনমুখী ছিল। রামমোহন বিদ্যাসাগররা সেই সব “ভালো” ধ্বংস করার কাজেই নাকি হাত লাগিয়েছেন সাদা সাহেবদের পদরেণু শিরোধার্য করে দুচারটি পদের লোভে, খেতাবের মোহে, ইত্যাদি। বিশ্লেষণ বটে, হ!

তাঁরা খুঁজে পেয়েছেন, ইংরেজরা আসার আগে এদেশে নাকি এক বিশাল গণশিক্ষার আয়োজন ছিল। মেয়েদেরও নাকি অসংখ্য স্কুল ছিল। সেখানে নাকি জাতপাতের ধর্ম ও লিঙ্গের কোনো ভেদকাঠি ছিল না! অসংখ্য বিদ্যালয়ে অসংখ্য লোকের শিক্ষার সুবিস্তৃত লঙরখানা খোলা ছিল! সেই সব সহস্র বিদ্যার কেন্দ্র ধ্বংস করে দিয়ে বিদ্যাসাগর খান পঁয়ত্রিশেক স্কুল মাত্র খুলতে পেরেছেন। তাকেই নাকি এখন ঢাক পিটিয়ে বড় করে দেখানো হচ্ছে।

জয় গুরু (এরকম বাতচিত শুনলেই প্রাচীন ভক্তির উচ্চারণ ওষ্ঠদ্বারে আপনিই জেগে ওঠে)।

যদি প্রশ্ন করেন, কী করে এত সব জানা গেল? তাঁরা অ্যাডাম প্রমুখ ইংরেজ সাহেবদেরই তৈরি করা কিছু রিপোর্ট থেকে ভক্তি সহকারে উদ্ধৃতি দেন! রামমোহন বা বিদ্যাসাগরের সাহেব প্রীতি খুবই নিন্দার্হ, কিন্তু এনাদের সাহেব-ভক্তি একেবারে উত্তর-ঔপনিবেশিক সিন নদের জলে ধোওয়া!

ভারতের ব্রাহ্মণ্যবাদ (তাকেও এই নব্য-মনীষীরা কখনও কখনও নিন্দাটিন্দা করেন) উচ্চবর্ণের অত্যন্ত সীমিত সংখ্যক সদস্য ভিন্ন ব্যাপকতর জনসমষ্টিকে শিক্ষাদীক্ষার বাইরে রেখেছিল, সমস্ত সামাজিক সুযোগসুবিধা থেকে বঞ্চিত করে রেখেছিল — সে সব তাহলে মিথ্যা? সমগ্র নারীজাতিকে তারা গৃহবন্দি পর্দানশিন করে শিক্ষাদীক্ষার আলোক থেকে দূরে সরিয়ে দিয়েছিল — সেও তাহলে গুজব? ব্রাহ্মণ্যবাদই তাহলে ব্রাহ্মণ্যবাদকে খতম করে দিয়েছিল? আমরা তাহলে খামোখাই তার নিন্দা সমালোচনা করে এসেছি?

হ্যাঁ, এই প্রশ্নের সামনে পড়লে তাঁরা ব্রাহ্মণ্যবাদকেও ইংরেজ উপনিবেশবাদী শাসকের নির্মাণ বলে চালাতে রাজি আছেন। প্রয়োজনে বিজেপি-র হনুমন্ত বুদ্ধিজীবীদের রচনা থেকেও নির্দ্বিধায় তথ্য(?) উল্লেখ করেন! বিদ্যাসাগরকে দেশি শিক্ষার হন্তারক দেখাতে গিয়ে মনু, মনুসংহিতা, মনুবাদ (ইত্যাদি) এক আলাদিনের হাতের ছোঁয়ায় ‘নেই’ হয়ে যায়!

হ্যাঁ, এ যদি সত্য হয়, তাহলে তো সত্যিই রামমোহনের কোনো দরকারই ছিল না। শিক্ষার আলো দাউ দাউ করে জ্বলছে, মেয়েরা লেখাপড়া শিখছে, সেখানে বাল্য বিবাহ সতীদাহ ইত্যাদি হবে কেন? ইয়ার্কি পেয়েছেন? আমরা কি আর বুঝি না ভেবেছেন? এই সব হল গিয়ে ব্রাহ্মণদের বিরুদ্ধে ব্রাহ্মদের চালাকি! অপপ্রচার!

বিদ্যাসাগরকেই বা তখন লাগবে কেন?

এই সব দেখে শুনে বুঝতে পারছি, গল্প শুধু যে বিজেপি-র লোকেরা রাজস্থানে বসে বানাচ্ছে — এমন নয়। বাংলায় আমরাও কত কাহিনি তৈরি করছি। লক্ষ্য একটাই — এবং খুব মহৎ — রামমোহন বিদ্যাসাগরের কাজ, রেনেশাঁসের অর্জন, সব কিছুকে যাদুঘরে পাঠিয়ে দেওয়া।

আর — আজ্ঞে হ্যাঁ, ব্রাহ্মণ্যবাদকে সম্মানজনক জায়গায় পুনর্প্রতিষ্ঠিত করা।

৬.

বিদ্যাসাগর ব্যক্তিগত প্রতিটি পত্রেই শিরোনামে শ্রীশ্রী হরি শরণম্ ইত্যাদি লিখতেন। খালি গায়ে তাঁর পৈতের সুতলিও দেখা যেত। নিজের পুত্রেরও নাকি পৈতে দিয়েছিলেন খুব “ধুমধাম” সহকারে। শরীরের উপরে ছিল গ্রামীন ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের নিখুঁত প্রচ্ছদ (কিংবা পরিচ্ছদ)। সুতরাং তাঁকে একজন নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ সন্তান হিসাবে দেখা এবং ভাবার মধ্যে অস্বাভাবিক কিছু ছিল না। শিশুপাঠ্য বোধোদয়ের মধ্যেও দেখা যায় ঈশ্বরের উল্লেখ এবং প্রশস্তি। জগত সৃষ্টির কৃতিত্ব প্রদান! আক্ষরিক অর্থে ধরলে এই সবই তাঁর ধার্মিক মনের কলমচিত্র বলেই মনে হবে। অন্তত আম জনতার ক্ষেত্রে এই কথা নিঃসংশয়ে বলা যায়। বহু লেখক এবং জীবনীকারও এইভাবেই তাঁকে চিত্রিত করেছেন। আজও অনেকেই করেন। অনেক বিজ্ঞজনও এভাবেই দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণের কাজটি সেরে ফেলেন! কেন্দ্র আর ব্যাসার্ধ জানা থাকলে বৃত্ত আঁকার মতোই সহজ!

আমরাও এঁকেই ফেলতাম হয়ত। কিন্তু হঠাৎ করে মনে পড়ে গেল, কার্ল মার্ক্স ১৮৬৫ সালে আন্তর্জাতিক শ্রমজীবী সমিতির এক সভায় ধনতান্ত্রিক অর্থনীতিতে মুনাফা কোত্থেকে আসে বোঝাতে গিয়ে কোপার্নিকাসের উদাহরণ দিয়ে বলেছিলেন, বন্ধুগণ, দুনিয়ার কোনো গূঢ় সত্যকেই উপর উপর দেখে জানা বা বোঝা যায় না! আপাত দৃষ্ট ঘটনার ভেতরে ঢুকে তলিয়ে বিচার বিশ্লেষণ করে তার অন্তর্লীন রহস্য বুঝবার চেষ্টা করতে হয়। এই সব সময় বুদ্ধিজীবীকেও শ্রমজীবী হতে হয়। অর্থাৎ, সত্য জলের উপর তেলের মতন ভেসে বেড়ায় না, চিনির মতো দ্রবীভূত হয়ে থাকে।

শ্রীযুত মহেন্দ্র গুপ্ত, মেট্রপলিটান স্কুলের শ্যামবাজার শাখার প্রধান শিক্ষক, শ্রী শ্রী রামকৃষ্ণ পরমহংসের খুব ভক্ত ছিলেন। সময় সুযোগ পেলেই তিনি দক্ষিণেশ্বরে দৌড়তেন। মার্ক্সের সেই পরামর্শ তো তিনি জানতেন না। ফলে তিনিও বাইরের দিকে তাকিয়ে হয়ত এক সময় ভেবেছিলেন, ঈশ্বরচন্দ্র মশাই নিশ্চয়ই ঈশ্বর বিশ্বাসী হবেনই। হাজার হোক বামুনের ছেলে, পৈতে আছে, বৈষ্ণব বা শাক্ত না হলে মা কালীর দিকে তাঁর ভক্তিযোগ হবেই। তাঁকেও ঠাকুরের কাছে নিয়ে যেতে হবে। আর একবার নিয়ে যেতে পারলে কলকাতার বিদ্বৎসমাজের একটা বেশ বড় কাৎলাকে বড়শিতে গাঁথা যাবে। (উঃ, সেই কালে মার্ক্সবাদের “মুৎসুদ্দি” চরিত্রায়নটি জানা থাকলে তো শ্রীম উৎসাহে একেবারে টগবগ করতেন!) কিন্তু বেশ কয়েকবার বলেও বিদ্যাসাগরকে ঠাকুর বা দক্ষিণেশ্বর সম্পর্কে একটুও আগ্রহী করা গেল না! “হবে’খন” “যাব’খন” “আচ্ছা, সে একদিন নিশ্চয় যাওয়া যাবে”, “চেষ্টা করব”— ইত্যাকার অনিশ্চিত-প্রতিশ্রুতি সুলভ সৌজন্যের আড়ালে বিদ্যাসাগর সেই যাওয়াটা মুখে একেবারে বাতিল না করলেও পৌনপুনিক ভাবে স্থগিতই রেখে দিলেন। প্রকৃতপক্ষে, আমরা এখন তো জানিই, তাঁর সেই যাওয়াটা চির-স্থগিত থেকে গিয়েছিল।

কী আর করা, মহম্মদ যখন পর্বতের কাছে যাবেন না, পর্বতকেই তাহলে বলে-কয়ে মহম্মদের কাছে নিয়ে আসতে হয়। আর, সকলেই জানেন, প্রথাগত শিক্ষা না থাকলেও, মুর্ছাব্যামো থাকলেও, গদাধর চট্টোপাধ্যায় খুব বড় মাপের একজন সংগঠক ছিলেন। তিনি সেই সময়ের কলকাতার বিখ্যাত ব্যক্তিদের প্রায় সবাইকেই তাঁর শিষ্য বা ভক্ত বা গুণমুগ্ধ বানিয়ে ফেলেছিলেন। তাঁর এই ভক্ত রিক্রুটের মন্ত্রটি ছিল “যত মত তত পথ” ফরমুলা। বিদ্যাসাগরের মতো তিনি “সত্য এক” বলে মনে করতেন না। তাঁর মতে সত্য বহু। অন্তত বহু-বচন! স্বয়ং ঋগবেদ বলেছে — “একম্ সদ্বিপ্রাঃ বহুদাবদন্তি।” ফলে সত্যের বহু-বচনে দোষ নেই। এ ছিল এক আদর্শ কালপূর্ব অগ্রিম উত্তর-আধুনিক তত্ত্বক্রম (paradigm)। এছাড়া, তাঁর সরল বাক্যালাপ, সহজিয়া পল্লি-উদাহরণ, শিশুর মতো হাসি — সব মিলিয়ে তিনি বহু মানুষকেই জয় করেছিলেন। কিন্তু তখনও বাকি থেকে গেছেন একজন — বিদ্যাসাগর। তাঁকে দখলে নিতে পারলে বিরাট সাফল্য। অতএব রামকৃষ্ণ মহেন্দ্রবাবুর মাধ্যমে দিন ক্ষণ সাব্যস্ত করে একদিন বাদুড়বাগানে চলে এলেন বিদ্যাসাগরের সঙ্গে সাক্ষাত করতে।

সে এক অভূতপূর্ব আলাপন। ঘন্টা চারেক ধরে। বক্তা মাত্র একজনই। তিনিই খালি বলে চললেন। বিষয় থেকে বিষয়ান্তরে। শ্রোতা অবশ্য দুজন। তার মধ্যে একজন আবার বিমুগ্ধ শ্রোতা। যাই শোনেন, অমৃতের সন্ধান পেতে থাকেন। আর অন্য জন ক্রমান্বয়ে আগত বাক্যশব্দের এক নিঃশব্দ পরম গ্রাহক। সে যুগে অবজেকটিভ টাইপ প্রশ্নোত্তর চালু থাকলে সংলাপ বজায় রাখার সৌজন্যের স্বার্থে বিদ্যাসাগরের উত্তরগুলি এক আদর্শ সংগ্রহ হয়ে থাকতে পারত। শোনা যায়, বিদ্যাসাগর খাওয়াদাওয়ারও ভালো বন্দোবস্ত করেছিলেন। রামকৃষ্ণও খেয়েদেয়ে খুশি হয়েছিলেন। রামকৃষ্ণের যত পথ জানা ছিল, বিদ্যাসাগরের মত অনুমান করে করে সেই অনুযায়ী প্রচুর ঢিল ছুঁড়েছিলেন সেদিন। একটাও লক্ষ্যভেদ করল না। আধ্যাত্মিক লাইনের কোনো পথেই বিদ্যাসাগরের মতের নাগাল পেলেন না তিনি। ভদ্রতা ও বিনয়ের অবতার (অবতার শব্দটা বোধ হয় এখানে বেমানান, বরং রাহুল দ্রাবিড় বলাই ভালো) হয়ে ঈশ্বরচন্দ্র প্রতিটি ঢিল যত্ন করে হাতে ধরে নিয়ে বিস্মৃতির আলমারিতে চালান করে দিলেন।

রামকৃষ্ণ বুঝলেন, এখানে আসা তাঁর ব্যর্থ। অনেক দিনের পোষিত ইচ্ছা পূরণ হল না। তবু বুদ্ধিমান ব্যক্তি বলেই তিনি আমন্ত্রণ জানালেন বিদ্যাসাগরকে রাণি রাসমণির “বাগান” দেখতে আসার জন্য। এই একটি আমন্ত্রণ বাক্যেই তিনি বুঝিয়ে দিলেন যে তিনিও বুঝে গেছেন — বিদ্যাসাগরের আরাধ্য বিষয়টি ঠিক কী ধরনের।

ভক্তিবাদীরা অনেকেই বিদ্যাসাগরের “মৃদু মৃদু হাস্য” এবং বিনয় ব্যঞ্জক কথার ভিত্তিতে ভেবেছেন এবং দাবিও করেছেন, বিদ্যাসাগর রামকৃষ্ণের গূঢ় আধ্যাত্মিক কথার গভীরতায় নাকি বিমোহিত ও নির্বাক হয়ে গিয়েছিলেন। এতে এটাই স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে তাঁরা অন্তত তাঁদের গুরুদেবের মতো বুদ্ধিমান নন। আমন্ত্রণ বাক্যটি যে পরাজিতের সুচিন্তিত সমঝোতাপত্র, তা তাঁরা ধরতেই পারেননি। পরবর্তীকালে তিনি যে কোনো দিনই সেই আমন্ত্রণ রক্ষা করতে গেলেন না, তাও তাঁরা লক্ষ বা উল্লেখ করতে ভুলে যান। রামকৃষ্ণ কিন্তু বুঝে গিয়েছিলেন, ঈশ্বরচন্দ্র আর কখনই ওমুখো হবেন না। মহেন্দ্র গুপ্তকে অনেক বার তিনি প্রশ্ন করেছেন, বিদ্যাসাগর আসবেন বলেও এলেন না কেন? তারপর “কর্মের অহঙ্কার”, “রজোগুণ বেশি”, “মিথ্যেবাদী”, ইত্যাদি বলে আধ্যাত্মিক পরিভাষায় বেশ কিছু ইয়ে শব্দ উচ্চারণ করেছেন।

এই ঘটনাটা এত সবিস্তার বলার কারণ, প্রচলিত ধর্ম প্রসঙ্গে বিদ্যাসাগরের দৃষ্টিভঙ্গিটি চেনানো। তিনি কোথাও কিছুই তাঁর মত হিসাবে সরাসরি লিখে যাননি। ভারতীয় আস্তিক দর্শনসমূহ সম্বন্ধে অবশ্য তাঁর মতটা আমরা আগেই জেনেছি। দেখেছি যে প্রচলিত কোনো দর্শনেই তাঁর বিন্দুমাত্র আস্থা নেই। আর, বিরুদ্ধ চিন্তার প্রতিনিধিকে পাশে রাখলেই যে আলোচ্য ব্যক্তির মত সবচাইতে ভালোভাবে ফুটে ওঠে এ তো সকলেই বোঝেন। আমরা আরও একবার শিখলাম যে খালি চোখে দেখে যা মনে হচ্ছে তা সব সময় সত্য হয় না!

মহেন্দ্র গুপ্ত বিদ্যাসাগরের আরও কিছু সংশয়াত্মক সংলাপ সংরক্ষণ করেছেন। একবার সেন্ট লরেন্স নামক এক বড় ব্রিটিশ জাহাজ মাঝ-সমুদ্রে ডুবে গিয়ে যাত্রী এবং নাবিকদের মিলিয়ে অনেক লোকজন মারা গেল। সংবাদপত্রে সেই খবর দেখে ঈশ্বরচন্দ্র নাকি প্রকাশ্যেই কারও কারও কাছে আক্ষেপ করেছিলেন, এতগুলো নিরপরাধ মানুষকে এই ভাবে জলে ডুবিয়ে মেরে পরম করুণাময় ঈশ্বরের কোন সদিচ্ছা ব্যক্ত হল! ঈশ্বরের পরম ভক্ত শ্রীম-র বোধ হয় খুব গায়ে লেগেছিল কথাটা। গুরুদেবের কাছে নালিশ করেছিলেন। রামকৃষ্ণ উত্তর দিয়েছিলেন, পাণ্ডিত্যের অত গর্ব ভালো নয়। ঈশ্বরের ইচ্ছার আমরা আর কতটুকুই বা বুঝি?

ঐশ্বরিক শক্তিতে আস্থাবান হলে পরমহংসের এই উত্তরটা কিন্তু চমৎকার যুক্তিপূর্ণ বলে বোধ হবে! সত্যিই তো। সমুদ্রের হাঙর জাতীয় মাংসাশী প্রাণীগুলিও তো ঈশ্বরেরই সন্তান। বছরে এক আধদিন তাদেরও ভালোমন্দ খেতে সাধ জাগে। পরমেশ্বরকে তাদের কথাও এক একদিন ভাবতে হয় বৈকি! হয়ত সেদিন ইশ্বরের এরকম ইচ্ছাই হয়েছিল। কে বলতে পারে! বিদ্যাসাগর তাঁর অধার্মিক পার্থিব সীমাবদ্ধ সংকীর্ণ চেতনায় নিশ্চয়ই অত দূর অবধি আর চিন্তাকে প্রসারিত করতে পারেননি। নিছকই মানুষের ইহলৌকিক ভালোমন্দের কথা ভেবেছিলেন।

ব্যালান্টাইনের যে সুপারিশ নিয়ে ইংরেজ সরকারের সঙ্গে ঈশ্বরচন্দ্রের মত বিরোধ হয়, তার পেছনেও রয়েছে এই একই পার্থিব ইহলৌকিক ধর্মনিস্পৃহ মনোভাব। বেনারস সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ ব্যালান্টাইন চান আইরিশ বিশপ জর্জ বার্কেলের An Inquiry into Human Knowledge বইটা কলকাতার সংস্কৃত কলেজে পাঠ্য করতে। তিনি মনে করেন, এর ফলে ভারতীয় ছাত্ররা যখন দেখবে, বার্কেলের দর্শনের সঙ্গে বেদান্তের চিন্তার খুব সাদৃশ্য রয়েছে, তারা ইউরোপীয় শিক্ষার প্রতি আকৃষ্ট হবে। মোদ্দা কথা হল, ব্যালান্টাইন ভারতে ভাববাদী চিন্তাভাবনারই ডালপালা ছড়াতে চাইছিলেন। আর সেই জন্য তিনি আবার জন স্টুয়ার্ট মিলের Logic বইটা পুরো না পড়িয়ে এর একটা সারাংশ (যা আবার তিনিই নাকি তৈরি করেছিলেন) পড়ানোর সুপারিশ করেছিলেন!

বিদ্যাসাগরের ঠিক এই জায়গাতেই আপত্তি। সাদৃশ্য যাই থাকুক, দুটো দর্শনই তো আসলে ভ্রান্ত এবং ভাববাদী। বার্কেলে শেখাচ্ছেন, দুনিয়াটা আসল নয়, আমাদের মনের সৃষ্টি। সংবেদন গুচ্ছ থেকে প্রাপ্ত। আমরা যেমন ভাবি, বস্তুজগতকে তেমনই মনে হয়। বাস্তবে আমাদের চেতনার বাইরে স্ব-অস্তিমান বস্তুজগত বলে কিছু নেই। (শাঙ্কর) বেদান্তও বলে, এই জগতটা মায়া, অধ্যাস মাত্র। স্বপ্ন দর্শন তুল্য বিভ্রম। ব্রহ্ম ছাড়া আর কিছুই সত্য নয়। নানা কারণে তা সত্ত্বেও বেদান্ত আমাদের পাঠক্রমে রেখে পড়াতেই হবে {বিদ্যাসাগরের কালে এর ব্যতিক্রম করে কিছু ভাবা বা করা সম্ভব ছিল না; এখনও সম্ভব কিনা ভেবে দেখতে হবে}। সেই সঙ্গে ইউরোপের এমন সমস্ত দর্শন পড়াতে হবে, যাতে চিন্তার ক্ষেত্রে বেদান্তের মায়াবাদের বিরুদ্ধে কিছুটা মনন-টীকাকরণ হয়ে যায়। প্রতিষেধক হিসাবে। তাই তিনি বার্কেলের রচনা সিলেবাসে একেবারেই রাখতে চান না। আর মিলের বইটা গোটাটাই পাঠ্য করতে চান! যাতে ভাববাদী চিন্তাভাবনার ডালপালা ছাড়ানো যায়!

ছড়ানোর বদলে ছাড়ানো! সার্থক বিপরীতার্থক উদ্দেশ্য একেই বলে।

এই চিঠিগুলো সরকারি ফাইলে চাপা পড়ে থাকায় অনেক দিন পর্যন্ত এদেশের লোকে বিদ্যাসাগরের মগজটিকে চিনতে পারেনি। পরে যখন (১৯২৬) জানাজানি হল, তার পরও অনেকেই চেষ্টা করেছেন, এই বিষয়ে আলোকপাত না করতে। এখানে আবার আমাদের বিনয় ঘোষের কথা কৃতজ্ঞ চিত্তে স্মরণ করতেই হয়। ১৯৫০-এর গোড়ায় তিনি তিন খণ্ডে “বিদ্যাসাগর ও বাঙালি সমাজ” লিখে এই চিঠিগুলির মর্মার্থ বৃহত্তর বাঙালি পাঠকের দরবারে যথার্থ বিশ্লেষণ সহ তুলে ধরেছিলেন। তখনও তিনি বাংলার রেনেশাঁসে বিশ্বাস রাখতেন। ১৯৬৮ সালে যখন তিনি সাংস্কৃতিক বিপ্লবের বোধিতে “ভ্রম নিরসন” করে “জ্ঞানী বুদ্ধ” হয়ে বসলেন, তার সামান্য কিছুকাল আগেই — আমার মতো অনেক অভাজনেরই — তাঁর হাত ধরেই বিদ্যাসাগরকে চেনা হয়ে গেছে। সেই বিভ্রম আমাদের এখনও কাটেনি। বরং অটুট ভক্তি জন্মে গেছে।

ব্যালান্টাইনের কেন বার্কেলে এত পছন্দ ছিল — এই প্রশ্নের চাইতেও আমাদের কাছে শ্রেণিস্বার্থ বিচারের দিক থেকে অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন হচ্ছে, ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির সরকারের কেন ব্যালান্টাইনের মতটা অত পছন্দ হয়েছিল। তাদেরই “দাসানুদাস” বিদ্যাসাগরের যুক্তি কেন তাদের মনে ধরল না? দত্ত-ঘোষের ঠুলি পড়ে আমরা আজও বুঝি বা না বুঝি, ইংরেজরা এই দেশে তাদের ঔপনিবেশিক শাসন শোষণের দীর্ঘায়ু কামনায় শ্রেণিগত নাসিকায় ঠিকই বুঝেছিল, ভারতীয় ছাত্রদের ঠিক কী ধরনের শিক্ষা দিলে তাদের স্বার্থ সুরক্ষিত থাকবে। বিদ্যাসাগরের সুপারিশগুলি দেখেই তারা বুঝে নিয়েছিল, এই লোকটা তো আসলে তলে তলে আমাদের সর্বনাশ করতে চায়। আমাদের বাড়া ভাতে ছাই দিতে চায়! ছাত্রদের বস্তুবাদ যুক্তিবাদ শেখাতে চায়! আগামী প্রজন্মকে যুক্তিবাদী বিচারশীল করে তুলতে চায়! ব্যালান্টাইন তো ঠিকই বলেছে। জগতটাকে মায়া বলে ভাবতে শেখানোই তো ভালো। এই বিশাল উপনিবেশটাকে বেশ পাকাপোক্ত করে “মায়া”ভরে অনেক দিন ধরে নিশ্চিন্তে শাসন ও দোহন করা যাবে।

এর পরের “সুতরাং”-লাঞ্ছিত বাক্যটি নিয়ে আশা করি কারওই কোনো আপত্তি হবে না।

৭.

মাইকেল মধুসূদন দত্তকে অনেকেই বিদ্যাসাগরের ভাবশিষ্য বলে মনে করেন। বস্তুত মধুকবিই সম্ভবত সমকালের একমাত্র সাহিত্যিক যিনি বিদ্যাসাগরকে সম্পূর্ণ বুঝেছিলেন। তাঁর কবিতায় তার খানিকটা আঁচ পাওয়া যায়। বিদ্যাসাগরের সঙ্গে মধুসূদনের সম্পর্ক নিয়ে অনেক গল্প প্রচলিত আছে। তার সবই সত্য না হলেও কিছু যে সত্যি তা অনুমান করা সম্ভব। বাংলার নবজাগরণের সেই উত্তাল পর্বে, যখন হেনরি লুই ভিভিয়ান ডিরোজিও, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, অক্ষয় কুমার দত্ত, মাইকেল মধুসূদন দত্ত, রাজেন্দ্রলাল মিত্র হয়ে যুক্তিবাদী ধারাটি অনেক সম্ভাবনা নিয়ে ধীরে ধীরে গড়ে উঠছিল, শীঘ্রই যার সাথে একে একে যুক্ত হবে দ্বিজেন্দ্রলাল রায়, শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, রোকেয়া সাখাওয়াত, মুকুন্দ দাস, কাজী নজরুল ইসলাম ও অন্যান্য নাম, প্রায় সেই সময়ের সমান্তরালে ভূদেব মুখোপাধ্যায়, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, রামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দ, প্রমুখ এসে এক প্রবল বিপ্রস্রোতের জন্ম দিলেন। যেখান থেকে আবার এক পুনরুত্থানবাদী হিন্দু ভক্তিবাদী ধারার সূত্রপাত হল। অতীত মন্থন, অতীতের গৌরব কীর্তন বা পৌরাণিক চরিত্রের পূজন যার অন্যতম প্রধান লক্ষণ। গর্ব বোধের জন্য যে শুধুই পেছনের দিকে তাকাতে বলে। যে কেবলই পিছু হাঁটার পথ খুঁজে বেড়ায়।

এই দুটো ধারার মধ্যে পার্থক্যটা মৌলিক। পার্থক্যটা বুঝতে পারলেও বাংলার রেনেশাঁসের অধ্যায়টাকে খানিকটা অন্তত চেনা যায়। ভক্তিবাদী ধারার প্রাধান্যের ফলে ভারতীয় সমাজ বিকাশের ক্ষেত্রে এর পরিণাম হয়েছে ধ্বংসাত্মক। বিদ্যাসাগরীয় ধারার মধ্যে একটা অন্য সম্ভাবনার ইঙ্গিত যে লুকিয়ে ছিল তা বোঝা যায়। অবশ্য বুঝতে চাইলে।

বোঝার অনুপান হিসাবেই আর এক দিক থেকে বিষয়টিকে এখানে উত্থাপন করব। সেই সময়ের বুকে একটি গদ্য সাহিত্য আর একটি মহাকাব্য যেন সেই ভক্তিবাদী প্রবণতার বিরুদ্ধে শব্দোত্তর প্রতিবাদের আকারে আত্মপ্রকাশ করেছিল। এক নম্বর “সীতার বনবাস” এবং দ্বিতীয়টি হল “মেঘনাদবধ কাব্য”।

লক্ষণীয়, দুটি সৃষ্টিই বেছে নিয়েছিল নায়ক বা নায়িকা হিসাবে প্রচলিত পুরাণ কাহিনির দুটি পার্শ্বচরিত্র। দুই সাহিত্য কর্মই প্রধান চরিত্র হিসাবে বাদ দিয়েছিল রামচন্দ্রকে। একটিতে উঠে আসেন মহাকাব্যের উপেক্ষিতা নায়িকা সীতা দেবী। আর একটিতে বীর্য শৌর্য নিয়ে আত্মপ্রকাশ করেন রাবণ আর ইন্দ্রজিত। এ কি নিছকই আপতিক? নাকি, এর পেছনে দুই স্রষ্টার কোনো বিশেষ সম মনোভাবনা ক্রিয়াশীল ছিল?

ভারতের ধ্রুপদী সামন্ততন্ত্রের যুগে নানা শাখা প্রশাখায় পল্লবিত হয়ে রামায়ণ এবং মহাভারতের সৃষ্টি ও নানা পর্বে বিকাশ হয়েছিল। দুটি মহাকাব্যই সুদূর প্রাচীন কালে গাথা কাব্য হিসাবে জন্ম নিলেও গুপ্ত যুগের সমকালে এরা ব্রাহ্মণ্যধর্ম বা সনাতন ধর্ম প্রচারের হাতিয়ারে পর্যবসিত হয়। ভক্তির মাদকরসে আপামর শূদ্র তথা নিপীড়িত জনসাধারণকে এবং নারী সমাজকে আপ্লুত করে সামন্তী শোষণ ও জুলুমবাজিকে ভুলিয়ে দেওয়ার এক সুন্দর আয়োজন করা হয়েছিল এই মহাকাব্যের মাধ্যমে। রাম এবং কৃষ্ণকে বিষ্ণুর অবতারত্ব প্রদান করে তাদের জনগ্রাহ্যতা অনেকখানি বাড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল। যাতে তাদের চরিত্র-রূপের মধ্য দিয়ে ব্রাহ্মণ্যবাদী উচ্চবর্ণীয় পুরুষতান্ত্রিক মূল্যবোধগুলি জনমানসে চারিয়ে দেওয়া যায়।

সামন্তযুগে ব্যক্তি ছিল রাজা ও ঈশ্বরের স্বেচ্ছাধীন। অন্য দিকে এর বিপরীতে রেনেশাঁসের অন্যতম লক্ষণ আমরা দেখেছি ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের প্রকাশ ও জয়গান; নারী স্বাধীনতার চিন্তা; নরনারীর সমান সামাজিক ভূমিকা ও অধিকারের আদর্শ। মানুষের পরিচয় দৈব ক্রীড়নক হিসাবে নয়, স্বকীয় শক্তিতে। সব দেশে সব কালে সমান ভাবে না হলেও বিভিন্ন মাত্রায় এর একটা সর্বজনীন অভিব্যক্তি ও উত্থান দেখা গেছে।

আশ্চর্যের কিছু নেই, বিদ্যাসাগর এবং তাঁরই চিন্তায় অনুপ্রাণিত মধুসূদন এই সমস্ত রেনেশাঁস্ত অনুপান ভারতের সংস্কৃতিতেও প্রচলন করতে চাইবেন। ফলে দৈবানুগৃহীত রামচন্দ্র বা কৃষ্ণ নয়, নির্যাতীতা, মিথ্যা কলঙ্কের দায়ে নিগৃহীতা, সীতার যন্ত্রণাই তাঁকে বেশি ভাবাবে এবং কাঁদাবে। তাই পুরাণের থেকে যে কাহিনিটি তিনি তাঁর ছাত্রদের কাছে পরিবেশনার বেছে নিলেন, তা এতকালের ভাবনাধারণার থেকে আলাদা হয়ে গেল। বঙ্কিম চন্দ্র রসিকতা বা ব্যঙ্গ করে এই রচনাটিকে “কান্নার জোলাপ” আখ্যা দিলেও আপন অজ্ঞাতসারে তিনি সত্যি কথাটা বলে ফেলেছেন। বিদ্যাসাগর পুরুষ শাসিত সামন্তী শাসনে ভারতীয় নারীর মর্ম বেদনায় নিজেও কেঁদেছেন, পাঠককেও কাঁদাতে চেয়েছেন।

যে রাবণ ছিল পৌরাণিক মহাকাব্যের খলনায়ক, সে এবং তার পুত্র মেঘনাদ হয়ে উঠল মধুসূদনের নতুন কথাকাব্যের নায়ক। কী বীর্যে, শৌর্যে, কী যুদ্ধকৌশলে, কী অস্ত্র নিক্ষেপনে, কী চরিত্রের মাধুর্যে! রামচন্দ্র এবং লক্ষণ হয়ে উঠল তাদের তুলনায় বেঁটে ক্ষত্রিয়। যারা লুকিয়ে শত্রুকে বধ করে, ছলনার আশ্রয় নেয়। যাদের বিভীষণ লাগে। ভ্রাতৃঘাতী বেইমান সুগ্রীব দোসর হয়। বাপ রে! পশ্চিমে কুইসলিং আবিষ্কারের কতকাল আগে এই পুণ্যভূমি ভারতে বিভীষণের জন্ম হয়েছিল!{উত্তর-উপনিবেশিক চিন্তাবিদরা এই গর্বের দেশজ মূর্তিটি নিয়ে ভেবেছেন কিনা জানা যায় না!}

অবশ্য “রামের রাজ্যাভিষেক” নামে তাঁর একটি অসম্পূর্ণ ও জীবিতকালে অপ্রকাশিত রচনার সন্ধান পাওয়া যায়, কিন্তু সেটি পাঠ করলেই বোঝা যায়, নিতান্ত গতানুগতিক লেখা, স্কুলে পাঠরত ছাত্রদের বাংলা ভাষা শিক্ষাদান ভিন্ন এর আর কোনো মতবাদিক বা আবেগিক মূল্য নেই।

বরং এবার আমরা একটি স্বল্প পরিচিত রচনার দিকে পাঠকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করব। “ব্রজবিলাস”। সংরক্ষণের অভাবে এর প্রথম সংস্করণ কবে প্রকাশিত হয়েছিল জানা যায় না। হয়ত ১৮৭৬ সাল। তবে দ্বিতীয় সংকরণ প্রকাশিত হয়েছিল ১৮৮৪ সালে। লেখক হিসাবে বলা হয়েছিল “কস্যচিৎ উপযুক্ত ভাইপোস্য প্রণীত”। ছদ্মনামে রচিত ও প্রকাশিত। এই বইটিতে তিনি ব্রাহ্মণ্যবাদের বিরুদ্ধে তীর্যক গল্পচ্ছলে যে সমস্ত বাণ নিক্ষেপ করেছিলেন, তার কয়েকটা পুনরুদ্ধার করা প্রয়োজন! অন্তত আজকের দিনে। এমনকি এর একটা আধুনিক ভাষা সংস্করণ প্রকাশ করাও দেশের পক্ষে বর্তমান সময়ে মৌলবাদের বিরুদ্ধে যুক্তিবাদের হাতিয়ার হিসাবে সবিশেষ উপকারী হতে পারে।

প্রথমেই জেনে নিই, “ব্রজবিলাস” নাম কেন?

নবদ্বীপের একজন বিশিষ্ট নৈয়ায়িক ব্রজনাথ বিদ্যারত্ন ভট্টাচার্য সেই সময় যশোরের এক সভায় বিধবাবিবাহের বিরুদ্ধে শাস্ত্র বচন তুলে তুলে সংস্কৃত ভাষায় এক ভয়ানক ভাষণ দিয়েছিলেন। “সমাচারচন্দ্রিকা” পত্রিকায় তা বেশ গুরুত্ব সহকারে প্রকাশিত হয়েছিল। বিদ্যাসাগর সেই বক্তব্যের জবাব স্বরূপ এই রম্য রচনাটি লেখেন। নামকরণের মধ্যে সেই ইতিহাসটুকু কায়দা করে লুকিয়ে রাখা আছে।

আমি সেই যোগ্য ভাইপোর নাতির নাতি হিসাবে “ব্রজবিলাস”-এর কয়েকটি কাহিনি এখানে আধুনিক কালের ভাষায় ঈষৎ সংক্ষেপে তুলে ধরব:

প্রথম কাহিনি:

সাতক্ষীরার জমিদারবাবুর মৃত্যু হয়েছে। তাঁর দুই স্ত্রী ও চার পৌত্র বিদ্যমান। এক একজন স্ত্রীর একটি করে দুই পুত্র আগেই মারা যাওয়ায় নাতিরাই শ্রাদ্ধশান্তির দায়িত্বপ্রাপ্ত। ঔরস নাতিদের পৈতে হয়নি, দত্তক নাতিদের হয়ে গেছে। বিতর্ক উঠল, শ্রাদ্ধ কে করতে পারে। তাদের গুরুদেব প্রসিদ্ধ পণ্ডিত জানকীজীবন ন্যায়রত্ন বিধান দিলেন, দত্তক নাতিই পৈতের জোরে শ্রাদ্ধের অধিকারী। সেই অনুযায়ী মৃত্যুর চার দিন পর দত্তক নাতিদের উদ্যোগে শ্রাদ্ধশান্তি হয়ে গেল। অনেক বড় বড় বিদ্যাবাগীশ শ্রাদ্ধসভায় উপস্থিত ছিলেন এবং তাঁরা “এই শ্রাদ্ধ শাস্ত্রের বিধি অনুযায়ী অনুষ্ঠিত হইল” — এই মর্মে এক বিবৃতিতে নাম স্বাক্ষর করে গেলেন।

তখন অপর (ঔরস) পক্ষও ঠিক করল, তারাও আর একটা শ্রাদ্ধ অনুষ্ঠান করবে। তার জন্য বিধান প্রার্থনা করে তারাও কয়েকজন বড় বড় বিদ্যাবাগীশকে অনুরোধ জানাল। “ইহা কাহারও অবিদিত নাই, বিদ্যাবাগীশ খুড় মহাশয়েরা ব্যবস্থাবিষয়ে কল্পপ্তরু। কল্পতরুর নিকটে যে যাহা প্রার্থনা করে, সে তৎক্ষণাৎ তাহা প্রাপ্ত হয়। সেইরূপ, বিদ্যাবাগীশ খুড়দের নিকটে যে যেরূপ ব্যবস্থা চায়, সে তাহা পায়, কেহ কখনও বঞ্চিত হয় না। তবে একটু বিশেষ এই, কল্পতরুর নিকট তৈলবট দাখিল করিতে হয় না; বিদ্যাবাগীশ খুড়রা, বিনা তৈলবটে, কাহারও উপর নেক নজর করেন না।” যাই হোক, তাদের দয়ায় এবং উপদেশ অনুসারে এগার দিন পরে আর একবার শ্রাদ্ধ হল। এই সভাতেও বড় বড় ব্রাহ্মণ পণ্ডিতরা উপস্থিত থেকে সব কিছু সুসম্পন্ন হতে সাহায্য করলেন।

শ্রাদ্ধের পরেই জমিদারের সমস্ত সম্পত্তি ২৪ পরগণার কালেক্টরের হাতে গেল। উভয় পক্ষই দেনা করে শ্রাদ্ধানুষ্ঠান করায় টাকার জন্য কালেকটরের কাছে যেতে হবে। অনেকের একবার শ্রাদ্ধই ভালো করে করা যায় না, এক ব্যক্তির মৃত্যুতে দুবার করে শ্রাদ্ধ কেন করা হল, সাহেব তা জানতে চাইলেন। দত্তক পক্ষের তরফে জানকীজীবন ন্যায়রত্নের বিধানের কথা জানানো হল। তখন বাধ্য হয়ে ঔরস পক্ষ অন্য পণ্ডিতদের বিধান সংগ্রহ করতে ব্যস্ত হয়ে পড়ল যে প্রথম শ্রাদ্ধ শাস্ত্রবিধি অনুসারে হয়নি। তারা “অধমতাড়ণ ব্রজনাথ বিদ্যারত্ন” পণ্ডিতের শরণাপন্ন হল। তিনি বললেন, কোনো অসুবিধা নেই, আমি এমন এক ব্যবস্থার কথা বলব, যাতে দ্বিতীয় শ্রাদ্ধ সিদ্ধ হয়ে যাবে। অতঃপর তিনি এমন এক শাস্ত্রীয় বচন উল্লেখ করলেন, যার দ্বারা “প্রথম শ্রাদ্ধ অসিদ্ধ ও দ্বিতীয় শ্রাদ্ধ শাস্ত্রসিদ্ধ বলিয়া বোধ হইতে পারে”।

একজন তখন প্রশ্ন করলেন, ও পক্ষের ব্যাপারে আপনার কী বক্তব্য?

ব্রজনাথ বললেন, কী আর বলব? আমি তো ও পক্ষের শ্রাদ্ধ ব্যবস্থায় নাম সই দিয়ে এসেছি।

সেই ব্যক্তি আবার বললেন, আপনি তো বেশ লোক। আগে যে ব্যবস্থায় সম্মতি জানিয়ে এলেন, এখন আবার তাকেই শাস্ত্র বিরুদ্ধ বলে বিচার করছেন? যখন ওখানে নাম সই দিচ্ছিলেন, তখন এই শাস্ত্রীয় বচনটি আপনার মনে পড়েনি?

“বিদ্যারত্ন সহাস্য বদনে উত্তর করিলেন, ব্যবস্থা দিবার সময় কি অত বচন ফচন দেখা যায়?”

গল্পটি বিবৃত করার পর বিদ্যাসাগর আপন বয়ানে বললেন, “নবদ্বীপ এদেশের সর্বপ্রধান সমাজ; বিদ্যারত্ন সেই সমাজের সর্বপ্রধান স্মার্ত বলিয়া গণ্য ও মান্য; তাঁহার চাঁদমুখে স্বকর্ণে শুনিলাম, ব্যবস্থা দিবার সময় বচন ফচন দেখা যায় না। জানকীজীবন ন্যায়রত্ন যথাশাস্ত্র ব্যবস্থা দিয়াছিলেন। বিদ্যারত্ন খুড় পূর্বে ঐ ব্যবস্থায় নাম স্বাক্ষর করিয়াছেন; কিন্তু অপর পক্ষের নিকট হইতে পছন্দসই তৈলবট হস্তগত করিয়া আজ আবার ঐ ব্যবস্থা অব্যবস্থা বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে প্রবৃত্ত। এ দেশের মুখে ছাই; এদেশের সর্বপ্রধান সমাজের মুখে ছাই; এদেশের সর্বপ্রধান সমাজের সর্বপ্রধান স্মার্তের মুখে ফুলচন্দন।যাঁহাদের এরূপ ব্যবহার, তাঁহাদের সহিত কিরূপ ব্যবহার করা উচিত ও আবশ্যক, এ হতভাগা দেশের হতভাগা লোকের সে বোধও নাই, সে বিবেচনাও নাই।”

আর সেই সঙ্গেই ঘোষণা করলেন, “যদি কেহ আমাকে ব্রাহ্মণ ভাবে, তাহাতে আমার যৎপরোনাস্তি অপমান বোধ হয়।”

“ব্রজবিলাস” থেকে এরকম গল্প আরও দুচারটে উল্লেখ করব পরবর্তী পর্বে।

কেন না, ব্রাহ্মণ্যবাদ আজও মরেনি। সিনেমার কাহিনির মতো রাস্তায় মৃতভাব দেখিয়ে শুয়ে আছে এবং শত্রু পেলেই সে লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে হামলা চালাবে।

বিদ্যাসাগরের কর্ম ও চরিত্রও সেই ভাবেই আজও আক্রমণের লক্ষ্য।

নানান নামে এবং বেনামে।

৮.

যেমন কথা তেমন কাজ! বিদ্যাসাগরের “ব্রজবিলাস” নামক রম্য রচনা থেকে আরও দুটো গপ্পো আমি এখানে পুনরুদ্ধার করব বিদ্যাসাগরের ধর্ম এবং ব্রাহ্মণ্যবাদ সম্পর্কে আন্তরিক মনোভাব বোঝার স্বার্থে। মাঝে মাঝে কিছু আগ্রহপূর্ণ অংশ হুবহু উদ্ধৃতি দিয়ে তুলে দেব।

দ্বিতীয় কাহিনি: অথ নরক দর্শন

লেখকের বয়ানে জানা যায়, তিনি যা লিখছেন তাতে যদি প্রাচীনপন্থীরা রাগও করেন, তাতে তার কিছু বয়ে যাবে না। তিনি এসমস্ত বিষয়ে কারও তোয়াক্কা করেন না, এজন্যে যদি নরকেও যেতে হয়, তাতেও তিনি রাজি আছেন।

যদি বলেন, নরক কেমন সুখের স্থান যদি জানতে, তাহলে কখনই নরকে যেতে চাইতে না — এ বিষয়ে একটি গল্প বলি: কিছু দিন আগে কলকাতার এক ভদ্র সন্তান একেবারে বখে যাচ্ছিল দেখে তাদের পারিবারিক গুরুদেব তাকে নরকের ভয় দেখিয়ে নিরস্ত করার চেষ্টা করেছিলেন। সেই সুবোধ সুশীল বিনয়ী ভদ্র সন্তান তখন উত্তর দেয়, আপনি দেখুন, যত প্রবল প্রতাপ রাজা রাজড়া, সব নরকে যাবে; যত ধনে মানে পূর্ণ বড় লোক সব নরকে যাবে; যত দিলদরিয়া তুখোড় ইয়ার, তারাও নরকে যাবে; যত মৃদুভাষিণী চারুহাসিনী বারবিলাসিনী সকলে সেই নরকে গমন করবে; স্বর্গে যাবে শুধু আপনাদের মতো টিকিকাটা বিদ্যাবাগীশের দল। সুতরাং নরকে যাওয়াই সর্বাংশে বাঞ্ছনীয়। আমিও তাই বলি।

তবে একটি বিষয়ে সেই ভদ্র সন্তানের সঙ্গে আমার মতের অমিল আছে। “আমার কিন্তু দৃঢ় বিশ্বাস এই, যদি নরক নামে বাস্তবিক কোনও স্থান থাকে; এবং কাহারও পক্ষে সেই নরক পদবাচ্য স্থানে যাইবার ব্যবস্থা থাকে; তাহা হইলে টিকি কাটা বিদ্যাবাগীশের পাল সর্বাগ্রে নরকে যাইবেন, এবং নরকের সকল জায়গা দখল করিয়া ফেলিবেন; আমরা আর সেখানে স্থান পাইব না।”

কেন, বিদ্যাবাগীশদের অপরাধ কী?

তারা শাস্ত্রের দোহাই দিয়ে মনগড়া বচন পড়ে থাকেন; সাধারণ লোকদের ঠকান; তাদেরটা জেনেশুনে পাপ। সেই পাপের ফল থেকে নিষ্কৃতি নেই। গেরস্ত লোকেরা শাস্ত্র না জেনে অজ্ঞতা বশত অনেক অন্যায় করে ফেলে। তারা নরকে কম যাবে। কিন্তু বিদ্যাবাগীশদের শাস্ত্রেও যেমন দখল, পাপেও তেমনি প্রবৃত্তি; সুতরাং তাদের পাপের সংখ্যাও অনেক এবং সমস্ত পাপই সজ্ঞানে। তাই তারাই নরক একচেটিয়া দখল করে ফেলবে। সে ব্যাপারে অণু মাত্র সংশয় নেই।

এই অবধি পড়ে কারও যদি সৈয়দ মুজতবা আলীর কোনো গল্পের কথা মনে পড়ে যায় আমি তার জন্য দায়ী নই।

ব্রাহ্মণদের শাস্ত্র ব্যাখ্যার নজির হিসাবে এবার তৃতীয় কাহিনির দিকে দৃষ্টিপাত করা যাক:

কিছু দিন আগে এই পরম পবিত্র গৌড়দেশে কৃষ্ণহরি শিরোমণি নামে এক সুপণ্ডিত, অতি প্রসিদ্ধ কথক আবির্ভূত হয়েছিলেন। যারা তার কথা শুনতেন, সকলেই মোহিত হয়ে যেতেন। একজন মধ্য বয়স্ক বিধবা প্রতিদিন তার কথা শুনতে যেতেন। কথা শুনে তিনি এত মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিলেন যে সন্ধ্যার পর অবাধে তার বাসায় গিয়ে তার পরিচর্যা করতেন। কালক্রমে ঘনিষ্ঠতা হতে হতে অবশেষে সেই রমণী শিরোমণি মশাইয়ের প্রকৃত সেবাদাসী হয়ে পড়লেন।

একদিন শিরোমণি মশাই ব্যাসাসনে বসে স্ত্রীজাতির ব্যাভিচার সম্পর্কে নানা রকম দোষের কথা বর্ণনা করে শেষে বললেন, ‘যে নারী পরপুরুষে উপগতা হয়, নরকে গিয়া তাহাকে অনন্ত কাল যৎপরোনাস্তি শাস্তি ভোগ করিতে হয়। নরকে এক লৌহময় শাল্মলি বৃক্ষ আছে। তাহার স্কন্ধদেশ অতি তীক্ষ্ণাগ্র দীর্ঘ কণ্টকে পরিপূর্ণ। যমদূতেরা ব্যাভিচারিণীকে সেই ভয়ঙ্কর শাল্মলি বৃক্ষের নিকটে লইয়া গিয়া বলে, তুমি জীবদ্দশায় প্রাণাধিক প্রিয় উপপতিকে নিরতিশয় প্রেমভরে যেরূপ গাঢ় আলিঙ্গন করিতে, এক্ষণে এই শাল্মলি বৃক্ষকে উপপতি ভাবিয়া সেইরূপ গাঢ় আলিঙ্গন কর। সে ভয়ে অগ্রসর হইতে না পারিলে, যমদূতেরা যথাবিহিত প্রহার ও যথোচিত তিরস্কার করিয়া বলপূর্বক তাহাকে আলিঙ্গন করায়; তাহার সর্ব শরীর ক্ষত বিক্ষত হইয়া যায়; সে যাতনায় অস্থির ও মৃতপ্রায় হইয়া অতি করুণ স্বরে বিলাপ, পরিতাপ ও অনুতাপ করিতে থাকে। এই সমস্ত অনুধাবন করিয়া কোনও স্ত্রীলোকেরই অকিঞ্চিতকর ক্ষণিক সুখের অভিলাষে পরপুরুষে উপগতা হওয়া উচিত নহে’ ইত্যাদি। এই পর্যন্ত বলে তিনি সকলের মুখের দিকে তাকিয়ে এক পরম আধ্যাত্মিক তৃপ্তির হাসি হাসলেন।

এদিকে, ব্যাভিচারিণী নারীর পরলোকে নরকে গিয়ে এরকম ভয়ানক শাস্তি ভোগের কথা শুনে সেই বিধবা রমণী ভয়ে ও বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে গেলেন। তিনি মনে মনে প্রতিজ্ঞা করলেন, ‘যা করে ফেলেছি করেছি, আর না; এর পর থেকে আমি আর মরে গেলেও পরপুরুষে উপগত হব না।’ সেদিন সন্ধ্যার পর তিনি আগের মতোই শিরোমণি মশাইয়ের বাড়িতে উপস্থিত হয়ে করণীয় অন্যান্য সব রকম পরিচর্যা সম্পন্ন করলেন; কিন্তু অন্য দিনের মতো গুরুদেবের চরণ সেবার জন্য তার শয়ন কক্ষে আর প্রবেশ করলেন না।

শিরোমণি মশাই কিছুক্ষণ অপেক্ষা করলেন; অবশেষে দেরি দেখে অধৈর্য হয়ে তার নাম ধরে বারবার ডাকতে লাগলেন। সেবাদাসী ঘরে না ঢুকে দরজার চৌকাঠে দাঁড়িয়ে গলবস্ত্র সহকারে হাত জোড় করে চোখের জলে ভেসে শোকার্ত কণ্ঠে বললেন, ‘প্রভু, দয়া করে আপনি আমাকে ক্ষমা করুন। আপনার বচনে নরক লোকে শিমূল গাছের উপাখ্যান শুনে পর্যন্ত আমি ভয়ে মরে আছি; আপনার চরণ সেবা করতে আর আমার কোনো মতেই প্রবৃত্তি বা সাহস হচ্ছে না। না জেনে যে অপরাধ করে ফেলেছি, তার হাত থেকে কীভাবে নিস্তার পাব, সেই ভেবে আমি অস্থির হয়ে আছি।’

বিধবার কথা শুনে পণ্ডিত চূড়ামণি শিরোমণি মশাই বিছানা থেকে নেমে পড়লেন এবং দরজার ধারে এসে সেই ভীত সন্ত্রস্ত সেবাদাসীর হাতদুটি ধরে হাসতে হাসতে বললেন, ‘আরে পাগলি! তুমি এই ভয়ে আজ শয্যায় যাইতেছ না? আমরা পূর্বাপর যেরূপ বলিয়া আসিতেছি আজও সেই রূপ বলিয়াছি। সিমূল গাছ পূর্বে ঐরূপ ছিল যথার্থ বটে; কিন্তু শরীরের ঘর্ষণে ঘর্ষণে লৌহময় কণ্টক সকল ক্রমে ক্ষয় পাওয়াতে [সেই] সিমূল গাছ [এক্ষণে] তেল হইয়া গিয়াছে; এখন আলিঙ্গন করিলে সর্ব শরীর শীতল ও পুলকিত হয়।’

এই বলে অভয় প্রদান করে প্রলোভন দেখিয়ে শয্যায় নিয়ে গিয়ে গুণমণি শিরোমণি মশাই সেই বিধবা রমণীকে আবার রুটিন চরণসেবায় লাগিয়ে দিলেন।

ইতিমধ্যে, এই গল্পগুলি আম জনগনের মধ্যে প্রচার করতে না করতেই বিদ্যাসাগরের ফুটোস্কোপিক গবেষকরা খুঁজে বের করেছেন এক সাংঘাতিক খবর। “ব্রজবিলাস” নাকি বিদ্যাসাগরের রচনা নয়। ১৮৭৫ সালে রচিত উইলে বিদ্যাসাগর নিজেই তাঁর রচনাবলির যে তালিকা তৈরি করেছিলেন, তাতে এর নাম নেই। আশ্চর্য তো মশাই। ১৮৭৬ সালে যে বইটি তিনি লিখবেন, সেটি তিনি ১৮৭৫ সালের উইলে ঢোকালেন না? অদ্ভুত ভুলো মন তো! এর পরে আর কথা কী? ও, হ্যাঁ, বিদ্যাসাগরের পরিত্যক্ত পুত্র নারায়ণ চন্দ্রও তাঁর পিতার রচনাবলি বের করার সময় “ব্রজবিলাস”, “অতি অল্প হইল”, “আবার অতি অল্প হইল”, ইত্যাদি পুস্তিকাগুলি ছাপাননি। ভারি বুদ্ধিমান ছেলে বইকি! পিতা যখন ছদ্মনামেই লিখেছেন, তখন আর ওগুলো বের করে সমাজের মাতব্বরদের কুনজরে পড়ি কেন! তবে কথা হল, ১৯৭২ সালে নিরক্ষরতা দূরীকরণ সমিতি যখন প্রসিদ্ধ মার্ক্সবাদী বুদ্ধিজীবী গোপাল হালদারের সম্পাদনায় অত্যন্ত যত্ন সহকারে তিন খণ্ডে বিদ্যাসাগর রচনাবলি বের করে, তখন তার তৃতীয় খণ্ডে এই রচনাগুলি স্থান পায়। আমারও সংগ্রহ সেখান থেকেই।

আরও লক্ষণীয়, সরোজ দত্ত নিহত হলেও বিনয় ঘোষ তখন দিব্যি বেঁচে ছিলেন। সন্দেহ-টন্দেহ হলে বিদ্যাসাগর বিশারদ হিসাবে তিনি আপত্তি জানাতেন নিশ্চয়ই। সুশোভন সরকার, অমলেন্দু দে, বরুণ দে, প্রমুখ ঘোষ-দত্ত পন্থী বড় বড় মার্ক্সবাদী বিশ্লেষকরাও সকলেই সেই সময় ইহধামে সুখে শান্তিতে বিরাজমান ছিলেন। এই লেখাগুলো বিদ্যাসাগরের নয় বলে জানলে ব্রজনাথ বিদ্যারত্ন মহাশয়ের আধার লিঙ্ক খুঁজে বের করে তাঁরা সেদিনই হুলুস্থুলু কাণ্ড বাধিয়ে সেই কথিত “ভাইপো”টির পাকামি বন্ধ করে দিতেন!! দেননি যে এই আমাদের ভরসা।

যাই হোক, বিদ্যাসাগরের এই রচনাটির এতকাল কেন কোনো রকম প্রচার হয়নি, আমাদের শিক্ষাক্রমের কোনো স্তরেই এর একটিও কাহিনির কেন জায়গা হয়নি, এমনকি বামপন্থী যুক্তিবাদী বিজ্ঞানমনস্ক আন্দোলনের তাত্ত্বিক চর্চায়ও কেন এর তেমন ব্যবহার ঘটেনি — এখন সময় হয়েছে সেই হিসাবটির নিকাশ করার। ব্রাহ্মণ্যবাদ এই দেশে এত শক্তিশালী এবং এত রকম ভাবে সূক্ষ্ম কায়দায় ক্রিয়াশীল যে ডিরোজিওকে হিন্দু কলেজ থেকে তাড়ানোর সময় সে যে স্থূল মূর্তি ধারণ করে, বিদ্যাসাগরের ব্রাহ্মণ্যবাদ বিরোধী অবস্থানকে বিরোধিতা করার সময় তা করে না। কেন না, অ-আ-ক-খ থেকে শুরু করে আধুনিক বীজগণিত শিক্ষার সমস্ত আধুনিক ধাপে তিনি আমাদের মনন সত্তায় এক চিরস্থায়ী আসন লাভ করে বসে আছেন। সেখান থেকে তাঁকে হঠায় সাধ্য কার?

অথচ হঠাতে তো হবেই। উপায় কী?

উপায় দুটো।

এক, আম জনতার জন্য বিদ্যাসাগরের এক ভিন্ন ভাবমূর্তি নির্মাণ করে দাও। পিতৃভক্তি মাতৃভক্তির এক ধ্রুপদী উদাহরণ হিসাবে তাঁকে চিত্রায়িত কর। পিতামাতাই তাঁকে সমাজ সংস্কারে উদ্বুদ্ধ করেছেন বলে গল্প বানাও। মায়ের আহ্বানে দুস্তর দামোদর নদী সাঁতরে পেরনোর গল্প বল। প্রয়োজনে ছবি এঁকে দেখাও, কীভাবে ঢেউ ঠেলে ঠেলে সাঁতার কেটে এক মাতৃভক্ত সন্তান অন্ধকার রাত্তিরে বাড়ি ফিরে যাচ্ছেন। ভুলিয়ে দাও, বাস্তবে বিধবা বিবাহ প্রবর্তনের আন্দোলন করতে গিয়ে বাবা মা থেকে শুরু করে সমস্ত আত্মীয় পরিজনের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক একদম ছেদ হয়ে গিয়েছিল। দয়ার সাগর দান সাগর ইত্যাদি সুখ্যাতির আড়ালে তাঁর ধর্মত্যাজী ব্রাহ্মণ্যবাদ খণ্ডক কর্মকাণ্ডকে বিস্মৃতির গুদামে ফেলে দাও। “”ব্রজবিলাস” এবং “অতি অল্প”- গ্রন্থিকাদ্বয়ের বিদ্যাসাগরকে যেন কেউ মনে না রাখে। তারপর ছবি টাঙিয়ে তার সামনে যত খুশি ফুল-মালা দিতে থাক। ছবির সামনে ধুপধুনো দিতেও ভুলো না! কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের গানের কলির ঈষৎ বাচ্যান্তরে বলতে থাক, “তোমার পূজার ছলে তোমায় ভুলিয়ে রাখি!”

হ্যাঁ, তোমাকে আমরা অনেকগুলো সাগর খেতাব দান করেছি। কিন্তু তুমি আমাদের ঋষি নও; সেকালের ঋষি আমাদের কাছে একজনই — বঙ্কিমচন্দ্র। যিনি ব্রাহ্মণ্যবাদকে রক্ষার জন্য জানপাত করে লড়াই করেছিলেন। {অরবিন্দকেও অবশ্য পরে আমরা ঋষির আসন দিয়েছি। ঠিক সময়ে, যখন তাঁর মতো একজন বুদ্ধিমান নেতার দরকার ছিল দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে, তিনি অধ্যাত্মরসে জারিত বা তাড়িত হয়ে কী চমৎকারভাবেই না সরে গেলেন!} ব্রিটিশ আর ব্রাহ্মণ্যবাদ — দুপক্ষকেই তিনি প্রাণ ভরে আশীর্বাণী দিয়ে গেছেন।

দুই, আর যারা পড়াশুনো করতে চায়, তাদের জন্য কিছু তাত্ত্বিক পাঠ নির্মাণ কর। পাণ্ডিত্যপূর্ণ সন্দর্ভ থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে প্রমাণ কর, এদেশে ব্রাহ্মণ্যবাদ কোনো দিনই তেমন ভয়াল রূপে ছিল না। বলে যাও, ইংরেজ আসার আগে ব্রাহ্মণরা শূদ্রদের কোলে বসিয়ে দুধ খাওয়াত! জাত-ফাত নিয়ে লালন ফকিরের গান বাজে কথা! একজন গ্রাম্য অশিক্ষিত লোকের আর বুদ্ধিসুদ্ধি কতই বা হবে! মহারাষ্ট্রে সাবিত্রীবাই ফুলে তাঁর প্রতিষ্ঠিত বালিকা বিদ্যালয়ে যাওয়ার সময় তাঁর গায়ে উচ্চ বর্ণের লোকেদের প্রতিদিন রাস্তায় কাদা ছুঁড়ত? হতেই পারে না। এই সব ঘটনা হয়ত কমিউনিস্টদের অপপ্রচার! তিনি অতিরিক্ত কোনো শাড়ি ব্যাগে না নিয়েই নিশ্চিন্তে স্কুলে যেতেন। এবং ঘরে ফিরেও আসতেন। সারা দেশে তখন লক্ষ লক্ষ স্কুল হাজার হাজার কলেজ শত শত ইউনিভার্সিটি ছিল। সেই সব শিক্ষাকেন্দ্রে ধর্ম বর্ণ লিঙ্গ নির্বিশেষে কোটি কোটি লোককে বর্ণমালা থেকে ক্যালকুলাস, নদী থেকে গ্যালাক্সি, ডারউইন থেকে আইনস্টাইন — সব শেখানো হত। বিজেপি বলছে সেগুলো সবই মুসলমান শাসকরা নাকি খেয়ে ফেলেছে। রবীন্দ্রনাথ আবার তা নিয়ে আগাম ব্যঙ্গ করে যাওয়ার ফলে [চতুরঙ্গ] সেকথা অনেক লোকে আজকাল আর তেমন একটা বিশ্বাস করে না। সুতরাং এখন বলতে হবে, ইংরেজরা এসে সব ধ্বংস করে দিয়ে গেছে। রামমোহন আর বিদ্যাসাগরের মতো দেশি পরগাছাদের হাত দিয়েই! হ্যাঁ, উড, অ্যাডাম, হান্টার, মেকলে প্রমুখ সাহেবদের দিয়ে আগে সমীক্ষা করে একটা বড় হিটলিস্ট বানিয়ে নিয়েছে। তারপর ধরে ধরে …। এইভাবে ডকুমেন্ট-টকুমেন্ট সহযোগে লিখতে পারলে শিক্ষিত লোকদের কাছে বিদ্যাসাগরের গ্রহণযোগ্যতা অনেক খানি কমিয়ে দেওয়া যাবে। তারপর তারাই আবার স্তরে স্তরে …।

বিদ্যাসাগরকে বদমাশ সাহেবদের দালাল প্রতিপন্ন করার জন্যই ভালো ভালো আসল উপনিবেশোত্তর সাহেবদের বই থেকে বড় বড় উদ্ধৃতি দিতে হবে। বিদ্যাসাগর তো আর পালটা আমাদের দালাল বলতে এখন ফিরে আসবেন না! অতএব চিন্তা কী? মাভৈঃ

সুতরাং, সেই মূর্তি ভাঙার কাজ এই দেশে এখনও চলছে। কলমবীর “শশাঙ্ক”-র অনুপস্থিতিতে কোনো অসুবিধা নেই। তাঁর অনুগামীরা তো আছেন। ভিন্ন ছদ্মবেশে। বা বিভিন্ন ছদ্মবেশে। হয়ত আরও বহু দিন চলতেই থাকবে। ব্রাহ্মণ্যবাদকে বাঁচিয়ে রাখার অগোচর আবেগ-আদেশে। কিন্তু যত চলবে, ততই বিদ্যাসাগর প্রাসঙ্গিক হয়ে উঠবেন। আরও নতুন “ব্রজবিলাস” লিখবার জমি এবং চরিত্র তৈরি হবে।

৯.

আরও কত অদ্ভুত সব অভিযোগ বিদ্যাসাগরের বিরুদ্ধে। তিনি এত স্ত্রীশিক্ষার কথা বললেন, মেয়েদের জন্য কত স্কুল খুললেন, অথচ তাঁর নিজের স্ত্রীকে লেখাপড়া শেখাননি। দান ধ্যানের কথা বলছেন? সে পাঠ্যপুস্তক লিখে নিজের প্রেসে ছাপিয়ে সাহেবদের সঙ্গে দোস্তি পাতিয়ে সমস্ত স্কুলে সেই সব বই অবশ্যপাঠ্য করে দিয়ে বছরের পর বছর কত টাকা কামিয়েছেন জানেন? পাকা ব্যবসায়ী ছিলেন, বুঝলেন? হ্যাঁ। সেই জন্যই তো সিপাহি বিদ্রোহের সময় সংস্কৃত কলেজের দরজা গোরা সৈন্যদের জন্য ছেড়ে দিয়েছিলেন। একেবারে সুবিধাবাদী লোক মশাই। সে আপনি রবীন্দ্রনাথকে অনুসরণ করে যতই ইনিয়ে বিনিয়ে গলা ফুলিয়ে বলুন, ইনিও আসলে একেবারে আমাদের মতোই। খাঁটি বাঙালি।

আমাদের তরফে কিছু কথা তাহলে বলতেই হয়। প্রথমেই বলি, বিদ্যাসাগর যদি সত্যিই তাঁর নিজের স্ত্রীকেও শিক্ষার দোরগোড়ায় নিয়ে আসতে পারতেন, তাহলে তো ভালোই হত। তবে আমরা কিন্তু জানি না, বিদ্যাসাগর চাননি বলে এমনটা ঘটেছে, নাকি, দীনমণি দেবী নিজেই ঘরকন্নার বাইরে এসে আর কিছু করতে চাননি।

দ্বিতীয়ত, এই প্রশ্নটা আমরা এখনকার দিনেও কজন সমাধান করতে পেরেছি যে মুখে যে আদর্শের কথা বলছি, পরিবারেও তা প্রয়োগ করতে চাই এবং করেছি? আমার পরিচিত নারী পুরুষ মিলিয়ে শতকরা ৯৮.৭৩ জন, যাঁরা{ক্যালেন্ডারে ২১ ফেব্রুয়ারি, পয়লা বৈশাখ আর ১৯ মে এসে গেলেই} ফেসবুকে বাংলা ভাষার পক্ষে গলা ফাটিয়ে আহাজারি করেন, খোঁজ নিলে দেখা যাবে, তাঁরাই আবার নিজেদের সন্তানকে ইংরাজি মাধ্যম স্কুলে পড়াচ্ছেন। কত জন যুক্তিবাদী বামপন্থী মার্ক্সবাদী বলে পরিচিত জনেরা তাঁদের বাড়িতে পুজো নামাজের প্রকোপ বন্ধ করতে পেরেছেন? শতকরা কজন হাতে অত্যন্ত দামি স্মার্ত ফোন নিয়ে আঙুলে রুবি নীলা বৈদুর্যমণি শোভিত আংটি বা ছেলের গলায় মন্ত্রপূত মাদুলি, মেয়ের বগলে কোনো পবিত্র থানের লাল সুতো, ইত্যাদি ব্যবহার করেন না? ভয়ে ভয়ে কাউকে এসব নিয়ে ফিসফিস করে জিগ্যেস করলে কেউ মা এবং/অথবা স্বামী/বউয়ের ঘাড়ে দায় চাপান, কেউ বলেন পরিবারের চাহিদা, পরিস্থিতির চাপ, ইত্যাদি। আশ্চর্যের বিষয় হল, বিদ্যাসাগরের বেলায় অবশ্য এগুলোর কোনোটাই আমাদের আর মনে থাকে না। বর্তমান যুব প্রজন্মের ভাষায় সবই কেমন যেন“চাপলেস” হয়ে যায়!

তৃতীয়ত, সাধারণ গড়পরতা মানুষদের কথা না হয় ছেড়েই দিন। আমরা ইউরোপ থেকে শুরু করে আমাদের দেশের রেনেশাঁস পর্যন্ত যখন বিবেচনা করি, কজন মনীষীকে পাই, যাঁরা তাঁদের স্ত্রীকেও, সন্তানদেরও, নিজ নিজ আন্দোলনে সামিল করতে পেরেছিলেন? দুচারটে উদাহরণ খুঁজে বের করুন দেখি আগে! হ্যাঁ, এটা একটা সীমাবদ্ধতা, মানব জাতির শ্রেণি বিভক্ত পুরুষতান্ত্রিক সমাজের দীর্ঘ ঐতিহ্যের জের হিসাবেই যা সর্বত্র চলে এসেছে। কার্ল মার্ক্সের মতো সচেতন ভাবে কেউ কেউ হয়ত পরবর্তীকালে ভাঙতেও চেয়েছেন। কিন্তু কজন পেরেছেন? অর্থাৎ, আমার বক্তব্য হল, এটা আলাদা করে বিদ্যাসাগরের কোনো ত্রুটি নয়, কোনো একজন বা দুজনের ব্যক্তিগত সীমাবদ্ধতা নয়; এ একটা সমাজ ইতিহাসের সমস্যা, যাকে এখনও মানব জাতি সমাধান করে উঠতে পারেনি। অভিযোগটা তোলার আগে পাঁচ মিটার ব্যাসার্ধের একটা বৃত্ত মনে মনে কল্পনা করে নিজেদের চারপাশটা একবার দেখে নিলেই সমস্যার ব্যাপ্তি ও গভীরতা বোঝা যেত। কিন্তু নাঃ, আমাদের একমাত্র দায় হয়ে দাঁড়িয়েছে অভিযোগ করা।

এবং এর জন্য আর একটা কাজও এনাদের করতে হয়। তা হল, এই সব অভিযোগের সারবত্তা স্থাপনে ভুলে থাকা যে “আসামী” বিদ্যাসাগরই আবার নিজের পুত্র নারায়ণচন্দ্র এক বিধবা কন্যাকে বিবাহ করতে ইচ্ছা প্রকাশ করলে যারপরনাই খুশি হন, “তোমার জননী দেবী কিংবা মাতামহী মহাশয়া অসন্তুষ্ট হইতে পারেন” বলে তাকে নিরস্ত করেননি। এমনকি, সেই পুত্র যখন পরে আবার বিবাহিত স্ত্রীকে উপযুক্ত সম্মান প্রদর্শনে পরাঙ্মুখ হয়ে পড়ল, তিনি তাঁকে ত্যাজ্যপুত্র ঘোষণা করেন। আদর্শ থেকে বিচ্যুতির জন্য এরকম কঠোর অবস্থানের ঘটনা শুধু আমাদের দেশে কেন, সারা পৃথিবীতেই আর কটা আছে সন্দেহ।

বিদ্যাসাগরকে সুপারম্যান না ভাবলে, তাঁকেও রক্তমাংসে গড়া ইতিহাসের বিশেষ দেশ ও কালের মূর্ত মানব বলে ভাবতে পারলে তবেই এই সব প্রশ্নে সঠিক উত্তর পাওয়া যাবে। ফুটোস্কোপ দিয়ে দেখলে পাওয়া যাবে না। আর আমার এও মনে হয়, আমরা প্রতিদিন যে অসংখ্য আপস করতে থাকি জীবনের চলার পথে, সেখানে এই অদ্বৈত আদর্শলগ্নতার দৃষ্টান্তটির অস্তিত্ব যেন আমাদের গায়ে নিভৃতে নিঃশব্দে সুচ ফোটায়! তখন এক তীব্র প্রক্ষোভের আপ্লবে বিদ্যাসাগরকেও আমাদের পংক্তিতে টেনে নামানোর প্রয়োজন পড়ে।

দ্বিতীয় কিস্সা: পাঠ্যপুস্তক বাণিজ্য।

এও এক আজব প্রশ্ন। সবার আগে তো জেনে নিতে হবে, সেকালে কোন কোন বিষয়ে কটা পাঠ্যপুস্তক ছিল। বিদ্যাসাগর যে বইগুলো লিখেছিলেন, সেই সব বিষয়ে তার চাইতেও ভালো ভালো পাঠ্যপুস্তক কে কে লিখেছিলেন। পাঠ্যপুস্তক রচনা সেই যুগের একটা বড় কাজ, বড় দায়িত্ব ছিল। ১৮৪৩ সালে অক্ষয় কুমার দত্ত বাংলায় লিখছেন “ভূগোল”, তারপর ১৮৬৩ সালে রাজেন্দ্রলাল মিত্র লিখলেন “প্রাকৃত ভূগোল”। বই কোথায়? ছাত্ররা পড়বে কী?

আমাদের প্রজন্মের অনেকেই হয়ত মনে করতে পারবেন, ১৯৫০-৬০-এর দশকগুলোতে স্কুলে স্কুলে কেশব চন্দ্র নাগের পাটিগণিত, কে পি বসুর বীজগণিত, জানকীবল্লভ শাস্ত্রীর Help to the Study of Sanscrit ইত্যাদি বইগুলি প্রায় সর্বজনীন ভাবে পাঠ্য ছিল। কেন না, এগুলোর সাথে পাল্লা দেওয়া মতো গুণমানে উপযুক্ত আর কোনো বই ছিল না! বিদ্যাসাগরের কালেও ঘটনাটা এরকমই ছিল। এটা বোঝার জন্য এমনকি খুব বেশি তথ্যেরও প্রয়োজন হয় না। সামান্য সাধারণ বুদ্ধি থাকলেই হয়।

আর আরও আশ্চর্যের, যখন মার্ক্সবাদী বলে কথিত কেউ কেউ এরকম প্রশ্ন তোলেন। বিদ্যাসাগর যে উনিশ শতকের উদীয়মান উচ্চাকাঙ্ক্ষী ভারতীয় মধ্যবিত্ত তথা (মার্ক্সীয় পরিভাষায়) বুর্জোয়া শ্রেণির প্রতিনিধি ছিলেন, এই সত্য মেনে নিলে তো বই লিখে এবং ছাপিয়ে ব্যবসা করায় তাঁদের আপত্তি করার কোনো মানে থাকে না। এরকমই তো করার এবং হওয়ার কথা! চুরি জোচ্চুরি ঘুসের কারবার তো তিনি করেননি! হ্যাঁ, পুস্তক ব্যবসায় সকলে সফল হয়নি বা হয় না, বিদ্যাসাগর হয়েছিলেন। প্রচুর টাকা উপার্জন করেছিলেন স্কুল পাঠ্য বইয়ের বাণিজ্য থেকে।টাকা রোজগার করেছিলেন বলেই তিনি আবার সেই টাকা সমাজকে ফিরিয়ে দিয়েছিলেন নানা রকম সংস্কার কর্ম এবং শিক্ষা বিস্তারের কর্মসূচির মাধ্যমে।

আনন্দবাজার পত্রিকা যখন কাউকে দিয়ে এই সব হাবিজাবি অভিযোগ তোলার জন্য প্রবন্ধ লেখায়, তাদের উদ্দেশ্য বোঝা যায়। বর্তমান কালের নেতামন্ত্রীদের খুল্লমখুল্লা চুরিদুর্নীতির হালুয়াভোজন দেখে যখন দেশের মানুষ বীতশ্রদ্ধ এবং বারবার পেছন দিকে তাকিয়ে অতীতের এই সব মহামানবদের চরিত্রের মধ্যে সান্ত্বনা এবং প্রেরণা খোঁজে, তখন এই সমস্ত বড় গণমাধ্যম চেষ্টা করছে সেই সুযোগটি কেড়ে নেবার, বড় বড় বিজ্ঞানী সাহিত্যিক দার্শনিক সমাজকর্মী কমিউনিস্ট ব্যক্তিদের খুঁজে খুঁজে খুঁত বের করে কলঙ্ক ছিটিয়ে দেবার চেষ্টা করে যাচ্ছে। সারা দুনিয়া জুড়েই বুর্জোয়া গণমাধ্যমে এই কাজ করে চলেছে। ওদের এই অপচেষ্টা থেকে শুধু মাত্র কমিউনিস্ট নেতা হিসাবে মার্ক্স লেনিন মাও সে-তুং নন, এমনকি আইনস্টাইন সুভাষ বসু রবীন্দ্রনাথ বিদ্যাসাগর—কেউই ছাড়পত্র পাচ্ছেন না। সকলকেই ওরা নামিয়ে আম পাব্লিক স্তরে পৌঁছে দিতে আগ্রহী। সেই অনুযায়ী লেখক খুঁজে বের করে উপযুক্ত দক্ষিণা সহযোগে “নথীপত্র” ঘেঁটে উল্লেখ ও উদ্ধৃতি সহ মনোগ্রাহী রচনা লিখিয়ে নিচ্ছে। সে দিক। কিন্তু সেই কাজে সমাজ সচেতন“বিপ্লবী” অনুসন্ধানী লেখকরা যুক্ত হবেন কেন?

তৃতীয় অভিযোগ, সিপাহি বিদ্রোহকে সমর্থন না করে উলটে সেই সময় সংস্কৃত কলেজ ভবন ইংরেজ সেনাবাহিনীর জন্য ছেড়ে দেওয়া। এই অভিযোগটির দুটি অংশ। একটা হল সিপাহি বিদ্রোহকে সমর্থন করা না করার বিষয়; আর একটা হল, সংস্কৃত কলেজের বাড়ি ইংরেজ অনুগত সেনাদের জন্য ছেড়ে দেওয়া।

প্রথম প্রসঙ্গে বলা ভালো, বিদ্যাসাগর যে সিপাহি বিদ্রোহকে সমর্থন করেননি, এ নিয়ে কোনো বিতর্ক নেই। বাংলাদেশের অধিকাংশ সমকালীন বুদ্ধিজীবীই করেননি। কেন করেননি, সে এক যথেষ্ট জটিল মুদ্দা। বাংলাসাহিত্যে এ নিয়ে কোনো আবেগ, গান, কবিতা, নাটক— কিছুই তৈরি হয়নি। এমনকি, যখন হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, নবীন চন্দ্র সেন, দ্বিজেন্দ্রলাল রায় পলাশীর যুদ্ধ নিয়ে, সিরাজউদ্দৌল্লার পরাজয় নিয়ে কাব্য নাটক লিখছেন, তখনও হয়নি। বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলামেরও কোনো কবিতা বা গান নেই সিপাহি বিদ্রোহকে কেন্দ্র করে। অতএব একেও সিধা মুৎসুদ্দি লাইনে ফেলে ব্যাখ্যা করা যায় না! যায় না বলেই অমল ঘোষ বা বদরুদ্দীন উমরের লেখায় এই নিয়ে কোনো আক্ষেপ নেই। বিদ্যাসাগরের বিরুদ্ধেও তাঁরা এটা নিয়ে কোনো রকম অভিযোগ তোলেননি।{সিপাহি বিদ্রোহ সম্পর্কে আমার ব্যক্তিগত মূল্যায়ন আমি এখানে মূলতুবি রাখছি।}

একটা সম্ভাব্য ব্যাখ্যা হচ্ছে, বিদ্যাসাগর যখন সামন্ততান্ত্রিক ধ্যান-ধারণা দর্শন চিন্তার বিরুদ্ধে একটা শিক্ষা সংস্কার কর্মসূচি নিয়ে এগোচ্ছিলেন, তখন সেই সামন্তী রাজাদেরই পুরনো রাজ ফিরিয়ে আনার জন্য কোম্পানির ভারতীয় সেনাদের সশস্ত্র অভ্যুত্থান তাঁকে এবং তাঁর মতো সম মনোভাবাপন্ন মনস্বীদের সামাজিক অ্যাজেন্ডা হিসাবে খুব তেমন আকর্ষণ করেনি। বিদ্রোহের সূচনায় গরু শুয়রের চর্বি-গুজব অনুঘটক হিসাবে কাজ করায় এই উদাসীনতা আরও প্রকট হয়েছিল বলে মনে হয়।

এখন আমরা যদি বিদ্যাসাগরের সমাজ সংস্কার শিক্ষা সংস্কার কর্মসূচিকে ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গিতে দেখি, তাহলে এই মনোভাব বা উদাসীনতা নিয়ে অভিযোগ করার কিছু নেই। তিনি শিক্ষক, ভাষা নির্মাতা, অনুবাদক, পাঠ্যপুস্তক রচয়িতা, সমাজ সংস্কারক, বিদ্যালয় সংগঠক, পরিদর্শক, নারী শিক্ষার প্রচারক ও সংগঠক—এই যৎসামান্য(??) পরিচয়ে যদি আমরা সন্তুষ্ট থাকতে পারি, তিনি কেন রাজনীতি করলেন না, দল তৈরি করলেন না, নাটক লিখলেন না, নিদেন পক্ষে সংবাদপত্র প্রকাশ করে তাতে গরম গরম নিবন্ধ লিখলেন না—এই সব অবান্তর অবাস্তব দেশকাল-চেতনাবর্জিত প্রশ্নে ফেঁসে না যাই, তাহলে সিপাহি বিদ্রোহ সম্পর্কে তাঁর অবস্থান বুঝতে অসুবিধা হওয়ার কথা নয়। তা না হলে মনের মধ্যে খচখচ করতে থাকবেই।

কিচ্ছু করার নেই। পছন্দ যার যার।

দ্বিতীয় মুদ্দা: সংস্কৃত কলেজের বাড়িটা কি বিদ্যাসাগর চাইলে না-ও দিতে পারতেন? সেই স্বাধীনতা বা অধিকার বা ক্ষমতা কি তাঁর ছিল? না, ছিল না। কলেজের তিনি শুধু অধ্যক্ষ। শিক্ষা ও অনুশাসন সংক্রান্ত বিষয়ের আধা-মালিক। পুরোটা নন। তাঁর শিক্ষা সংস্কার সংক্রান্ত সুপারিশ প্রায় কিছুই বাকি আধা (এবং আসল) মালিকরা মেনে নেয়নি। কিন্তু কলেজের বাড়ির সম্পূর্ণ মালিক কোম্পানির সরকার। তথাপি সমকালীন সরকারি চিঠি চালাচালি থেকে দেখা যায়, বিদ্যাসাগর একটা ভাড়া বাড়িতে ক্লাশ চালানোর বিকল্প ব্যবস্থা করার জন্য সরকারি নির্দেশ এসে যাওয়া সত্ত্বেও কিছু দিন দেরি করেছিলেন। হিন্দু কলেজের বাড়ি আগেই নেওয়া হয়ে গিয়েছিল (ঘোষ দত্ত থেকে শুরু করে তাঁদের আজকের ভাবশিষ্য মুৎসুদ্দি গবেষকরা এক অত্যাশ্চর্য নিবিড় শান্তিপূর্ণ পদ্ধতিতে হিন্দু কলেজের ভারতীয় পরিচালকদের বিরুদ্ধে সেরকম কোনো প্রশ্নই তোলেন না; সেটা কি তাঁরা সব বড় বড় জমিদার বলে?) এবং সেখানে ক্লাশ বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। দ্বিতীয় চিঠিতে শিক্ষা অধিকর্তা কড়া নির্দেশ দেন, খুব দ্রুত বাড়িটি ছেড়ে দেবার জন্য এবং ভাড়া বাড়িতে উঠে যাওয়ার জন্য।

তবে সরল রেখায় পূর্বগৃহীত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী বিশ্লেষণের জন্য এত সব ঘটনার খবর না রাখলেও চলে, জানলেও তা ভুলে গেলেই হয়। কেন না, বিদ্যাসাগরকে নামাতে হবেই। সিঁড়ি না পেলে দড়ি বেয়েই! তাই দেখি, ঈশ্বরচন্দ্রকে নামাতে গিয়ে সরোজ দত্ত মশাই আবার নিজেই এতদূর নেমে গেলেন যে দাবি করে বসলেন, বিদ্যাসাগর নাকি স্বয়ং সংস্কৃত কলেজের বাড়িতে ব্রিটিশ সেনাবাহিনীকে ছাউনি ফেলার জন্য “আহ্বান”জানিয়েছিলেন।

কোথায় পেলেন এই তথ্য?

জানার বা জানানোর দরকার নেই।

একজন “দালাল”-কে নিয়ে লিখছি, তার আবার অত তথ্য-ফথ্য কী?

মানে হল, তথ্য না পেলে বানিয়ে নাও। কজন আর কষ্ট করে ফাইল পত্তর ঘেঁটে আসল ব্যাপার খুঁজবে আর জানবে! তার উপর ১৯৬৯-৭০ কালে আবার বিপ্লবের যে তাড়া ছিল!!

১০.